د. سيف عبدالفتاح

مقدمة:

يبدو لنا في إطار دراسة نظرية المؤامرة وارتباطها بتفسير التاريخ أن يكون ذلك ضمن عمليات اتهامية متبادلة بين أنساق فكرية مختلفة، فإن غالب نظرية المؤامرة يقع –على ما يرى الليبراليون- عند تلك الأنساق الأيديولوجية الأقرب ما تكون إلى “الإغلاق” أو “التعبئة” ومن هنا فإن فكر المؤامرة قد ينشر بين أصحاب الأنساق الأيدلوجية “القومية” أو الأنساق الفكرية “الإسلامية”. المؤامرة تملك حجية سحرية في الوصف والتفسير للتاريخ.

وكأن التفكير المؤامرتي يختص بهذين التيارين دون غيرهما، وكأن الفكر الليبرالي سواء مثله اتجاهات عربية أو شكل له الغرب الامتدادات الفكرية، براء من أي شبهة ضمن هذا المسار في التفكير أو التدبير. رغم أن الاتهام بالمؤامرة لا يقتصر على خطاب العاجز والضعيف أو المغلق أو الأيدلوجي بل إن توجهات ليبرالية يمكن أن تمارس هذا النوع والنمط من التفكير.

وفي واقع الأمر فإن المؤامرة والحديث بها أو الاتهام النابع منها ربما يتأتى من عناصر تملك القوة، وإذا كان من المبرر أن يستخدم العاجز تفسير -وربما تبرير- المؤامرة، فإن الإنسان ليستغرب: لماذا يمارس القوى هذا النمط وذلك الاتهام.. وربما هذا الوصف؟

إن المظاهرات التي مورست في عالم المسلمين ضد الرسوم الدانمركية المسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم) جاءت ضمن تفسيرات غربية بالأيادى الخفية التي مارست مؤامرة تسييس الحدث، وإن الحدث الذي كان مجرد حادث سير –وفق الرواية الأمريكية- تطور إلى مظاهرات اتسعت رقعتها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، ألحق به في الرواية الأمريكية أن أيادي خفية أرادت وتآمرت على استقرار أفغانستان. وإن لغة معينة قد تصاحب الخطاب حول المؤامرة من تصنيف البشر إلى معسكرين وغيره .. لا يمكن أن نتغاضى فيه عن ممارسات خطابية من جانب “بوش الابن” وفريقه المساعد من اليمين الديني المحافظ، كله يدور حول هذا النمط الخطابي والتصنيفات الحدية.

وغاية الأمر إن خطاب المؤامرة صار في قلب عمليات التسييس وصار وصف المؤامرة قرينًا بعين الرضا وعين السخط، فكل ما لا يرضى طرف عنه هو مؤامرة، وكل ما يرضيه هو تخطيط واستراتيجية وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط قد أبدت المساويا

بل إن فريقًا استخدام الاتهام بالمؤامرة كمدخل شديد القسوة في إذلال الذات وبيان عجزها بل واححتقارها أو في المقابل إبراء الآخر، وفي كل مرة سيختار لغة اتهامية، وأخرى في المقابل تتسم بالتبرئة والبراءة.

إلا أنه في السياق المقابل يجب ألا يصرفنا ذلك عن التعبير عن خطورة التفكير ذو الصبغة التآمرية وما قد يكون مدخلاً لتبرير العجز أو ثقافة الانتظار أو عقلية الوهن والإحالة بما لمستولية على الآخر والاستقالة الحضارية. بين هذا وذاك قد يقع الاتجاه المناسب يصدد نظرية المؤامرة.

توجهات الخطاب حول المؤامرة: بين التعريف الشائع للمؤامرة والاتهام بها:

تعريف المؤامرة

نظرية المؤامرة تعني أن كل نكبات الداخل سببها الخارج لا غير، والمؤامرة هي قيام أحد الأطراف منفردًا أو بالتعاون مع طرف أو أطراف أخرى بالتخطيط إما لإلحاق الضرر بطرف مناوئ أو على الأقل للحيلولة بينه وبين تحقيق أهداف قد تحرم الأطراف المتآمرة من مزيةٍ يتمتعون بها أو تُفشِل على الأقل مخططهم لتحقيق تلك المزية؛ وعلى هذا الأساس تخطط تلك الأطراف المتآمَرة لإفشال خطط المتآمر عليه وحرمانه فرصة تحقيق أهدافه.

– توجهات حول المؤامرة:

هناك من يعتبر أن للعرب “عقلية تآمرية” تجعلهم يعتقدون بأنهم مستهدفون من دون الأمم الأخرى، وأن الشعوب التي تنافسهم حضاريًا وسياسيًا واقتصاديًا تتآمر ضدهم لإصعافهم والقضاء عليهم في النهاية. كما أن بعض العرب الذين يدينون بالعقلية التآمرية يوسعون الأفق التاريخي لهذه الفعاليات التآمرية لتشمل جميع الصور والمراحل التي رافقت نشأة الدولة (الحضارة) العربية الإسلامية.

وهم بذلك يخلطون بين الصراع والتنافس الثقافي والاقتصادي بين الحضارات والأمم -وهو أمر طبيعي واعتيادي في التاريخ البشري- وبين الصراع التآمري الذي يهدف إلى غاية محددة مبطنة تسعى إليها جهة محددة بشكل واعٍ ومقصود؛ وهي القضاء على العرب. لقد بدأ التآمر على العرب بحسب هذه العقلية “بمؤتمر نهاوند” سنة 641 ميلادية بعد مرور (21) سنة للهجرة فقط.

كما أن العقلية التآمرية تستمد فاعليتها من مصدرين؛ وهما: التعصب القومي الذي يجعل من العرب قومية متميزة بشكل استثنائي، والتعصب الديني الذي يجعل من العرب أصحاب رسالة أخلاقية تمدينية يجسّدها الإسلام.

ومن ثم فإن الإيمان بنظرية المؤامرة بالشكل الذائع حاليًا يعني أن إرادة الفعل توجد بشكل مطلق عند المتآمِر وهي منعدمة عند المتآمَر عليه.

كما أن هذا الاعتقاد يجعل من المتآمِر كيانًا أسطوريًا في مخيّلة المتآمَر عليه. وكذلك يفرض السلبية والانهزامية ويعارض كرامة الاعتقاد بأن الإنسان يصنع واقعه ومستقبله، وأن الأمم تملك -بنفس القدر- أن تصنع واقعها ومستقبلها؛ ومن أمثلة الكُتّاب أصحاب العقلية التآمرية عبد الرازق الحصان، وأنيس النصولي.

-إن تحكم نظرية المؤامرة في تفكير المسلمين من أسباب نشوء سوء التفاهم، أما الغرب فهو الذي له القدرة على تنفيذ ما يراه من سياسات ومخططات.

ومن ثم فإن “نظرية المؤامرة” خرافة لا وجود لها بل هي دعوة إلى التواكل والهروب من الواقع، تشبه إلى حد كبير “الصوفية الزائفة” التي شاعت ومورست في فترات الجهل والانحطاط الثقافي والحضاري لأمم عديدة، كذلك تحمل في طياتها نماذج من المقولات السفسطائية التي أهملتها حركة العلم منذ أمد بعيد؛ ومن ثم فإن نظرية المؤامرة هي كلام الجهلاء.

بل إن الأمر يصل لأخطر من ذلك؛ فمع انتشار التفسير التآمري وأننا مستهدفون من قوى خارجية شيطانية تعمل لإضعافنا وتتآمر علينا وتسعى إلى تدمير هويتنا، يصبح أي عمل ضد هذه القوى موضع ترحيب مهما تكن حجيّته وبغضّ النظر عن نتائجه الحقيقية، وهل يفيدنا في شيء أم أنه يلحق بنا المزيد من الأضرار؟ كما أن نظرية المؤامرة تخرج الجميع من نطاق المسئولية وتلقي بها إلى أيدٍ خفية مجهولة، ولكنها في كل الأوقات ذات قدرات خرافية لا يمكن مواجهتها أو التعامل معها، كما .

ويتساءل بمناسبة إيمانه بأن من “قام بأحداث الحادي عشر من سبتمبر هم عرب”.. وقد أصبح يقينًا لدى كل لبيب أن من قام بالفعلة النكراء في الحادي عشر من سبتمبر هم عرب أساسًا موُلوا ودفعوا من تنظيم يحمل الكثير من الأفكار المشوشة عن العالم المحيط به..

أما قادة هذا التنظيم فهم عرب، ومنفذو الحادي عشر من ستمبر هم عرب أيضًا.. ويتساءل في تعجب شديد “كيف يمكن لبلاد ترسَّخ فيها عمل المؤسسات معتمدًا على الديمقراطية والشفافية والرقابة أن تقوم بحملة للخداع على هذا المستوى، وبكل تلك الصلافة التي تُدخلها حروبًا قد تجرّها إلى ما لا يحمد عقباه، وتبني كل تلك الجهود التي تكلف بشرًا ومالاً على أكذوبة من مثل هذا القبيل..؟!”.

ومن ثم فإن هذه النظرية تتبناها العرب في محاولة للتنصل من أسباب الهزيمة وإلقاء تبعاتها على جهات أخرى.

ومن ثم، فنظرية المؤامرة ما هي إلا “شمّاعة” نعلق عليها فشلَنا وسوء تقديرنا لما نواجهه من أحداث وتطورات جوهرية، كما أنه لا توجد مؤامرة ولا حتى في قيام الكيان الصهيوني، والذي إنما قام لانعدام الكفاءة السياسية والاستراتيجية لدى قيادات الأنظمة العربية المجاورة لها.

إلا أن اعتقاد المؤامرة في عالمنا العربي يكاد يكون مطلقًا، وهناك العديد يعتقدون في صحة هذه المقولات:

– أن وقائع ماضينا القريب وحاضرنا جاءت وفقًا لمخططات وضعتها قوى كُبرى، وأن الواقع كان في معظمه ترجمة عملية لهذه المخططات.

أن هذه القوى التي صاغت تلك المخططات -والتي سار على دربها ماضينا وحاضرنا- هي في الأغلب القوى العالمية العظمى، وبالتحديد بريطانيا وفرنسا في الماضي والولايات المتحدة الأمريكبية (وابنتها إسرائيل) في الأمس القريب والحاضر.

أن مخططات هذه القوى موضوعة بشكل تفصيلي، وأن الأطراف الأقل في القوة لم تكن تملك إلا أن تنصاع لتيار تلك المخططات.

وبناءً على ما سبق، فإننا غير مسئولين مسئولية كبيرة عما حدث وما يحدث وما سوف يحدث.

ومن ثم؛ يطالب أصحاب الفكر الليبرالي الرافضون لفكرة المؤامرة -ومنهم من يعتبر أنصار فكر المؤامرة هم فئة ضالة تدعى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نهب ثروات الأمة العربية والإسلامية وتلك فئة ينقصها الفهم الاقتصادي- ومن ثم، يطالب الليبراليون بعدد من الأفكار يعتبرونها مطالب جوهرية ويدافعون عنها ياستماته ومنها: رفض نظرية المؤامرة،

وهم يقفون إزاءها موقفًا صارمًا ويعتبرون أنها أصبحت –أي نظرية المؤامرة- شماعة تعلق عليها كل الأخطاء التي وقع فيها العرب والمسلمون في العصر الحديث وما ورثوه من عصور سابقة.

كما أن نظرية المؤامرة تريح من يتبناها من عناء البحث عن الأسباب واستقصاء الأفكار والمعلومات والتعقيدات التي تحيط بالتقنية موضع الحديث، وأنها تعطي الذات ما يزيد عن حقيقتها.

كما أنهم –أي الليبراليين- يستبدلون “المصالح” بـ”المؤامرات” وهم يرون أن محرّك الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم به من أعمال في هذا العالم –لا سيما في منطقتنا- هو المصالح الأمريكية، ومن الطبيعي أن تدافع أمريكا عن مصالحها في هذه المنطقة من العالم لا سيما منطقة الخليج.

كما أنهم –الليبراليين- يرون أن كثيرًا من المصائب الذي نعيشها في مجتمعاتنا هي نتاج ذواتنا وليست ناتجًا من الآخر الذي نصبُّ عليه كل أخطائنا.

ويصل الأمر بالليبراليين إلى “جلْد الذات” واحتقارها في الوقت الذي يحترمون الآخر الذي لا تنتج منه الشرور، وإنما الشرور دائمًا من الذات.

(التاريخ لا يخلو من مؤامرة) هناك مؤامرة ولكن ليس كل التاريخ مؤامرة، الذين يرفضون فكرة المؤامرة لا يستبعدون حدوث المؤامرة كليةً؛ لأن التواطؤ لتحقيق أهداف سياسية جائز في العلاقات الدولية، لكن ذلك لا يعني أن كل التاريخ مؤامرة وكل الأحداث مؤامرت.

وعلى سبيل المثال، فإن اتفاق سايكس-بيكو 1916م كان مؤامرة؛ لأنه أولاً تم سرًا بين بريطانيا وفرنسا (وروسيا القيصرية قبل أن تنسحب منه روسيا البلشفية)، وثانيًا لأنه جاء مخالفًا للوعود التي قطعت للعرب والتي في مقابلها قام العرب بالثورة العربية الكبرى على الأتراك.

كذلك العدوان الثلاثي على مصر 1956 كان مؤامرة؛ فقد جرى أولاً الترتيب له سرًا بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. كما أن الحجة التي طرحت على الرأي العام العالمي كانت “الدفاع عن قناة السويس..” بينما كان الواقع غير ذلك تمامًا. ولكن حرب 1967 لم تكن مؤامرة بل كانت عدوانًا مباشرًا كنا نعرف به من قبل وجرت كل عملياته في العلن وفي وضوح كامل.

ومعنى ذلك أن ليس كل عدوان مؤامرة، وليس كل مواجهة عسكرية مؤامرة، وليس كل خداع استراتيجي أو تكتيكي في حرب دائرة وصراع دائر مؤامرة.

بل لابد أن نعترف بأن التآمر الإمبريالي الأمريكي على العرب حقيقة واقعة تستخدم فيه كل ما توصلت إليه الأساليب المتطورة في جمع المعلومات والإدارة الحديثة والتنسيق والاستخدام الواعي لنتائج العلوم والتكنولوجيا، كل هذا صحيح ولابد أن نعترف به. ولكن لابد لنا أن نعترف أيضًا بأن هناك كثيرًا من المبالغة في قدرة أمريكا، وقدرًا غير يسير من التهويل بإمكانية أمريكا على التحكم في مسار الأمور على نطاق عالمي.

من يرون أن هناك مؤامرة:

وينتقد أصحاب هذا الاتجاه اتهام العقلية العربية بأن نظرية المؤامرة الخاضعة لها، مرض نفسي عربي يصيب العقل العربي بالشَّلل بعدما أصيب بالعُقم.

وبل يذهب أنصار هذا الاتجاه لأبعد من ذلك ليستشهدوا بكاتب غربي -وهو “باتريك سيل”- وهو “لم يغب عن ضراوة المؤامرة ضد العرب والمسلمين لا مجرد المؤامرة”، كما اعترف الرجل بوجود مطامع هائلة في ثروات العرب تقود لا مجرد العقل الأمريكي والصهاينة بل تقود سياساتهم وتبنى محاورها، وإذا لم يوقف العرب هذه الهجمة سيدفعون ثمنًا هائلاً، لا من مجرد كرامتهم بل من وجودهم ذاته. كذلك هناك الفرنسي (تيرى ميسان) والذي دائمًا ما يردد عبارة: “مقتنع بأنه ما من طائرة اصطدمت بمبنى التناجون.

وهؤلاء يعتبرون أن العالم العربي مازال هو محور التآمر باعتباره العنصر الثالث في فعل التآمر منذ سنوات، بل إن الولايات المتحدة دخلت إلى ساحة التآمر العربية بصورة تدريجية واستخدمت شرعية سطحية قائمة على الشعارات: الإصلاح، فرض الإصلاح والديمقراطية على العالم العربي، ولكن لماذا العالم العربي؟

الأهمية الاستراتيجية وخصوصًا بعد دخول البترول بصفته طاقة رخيصة.

زرع إسرائيل في المنطقة.

السيطرة على مصادر الطاقة العربية الرخيصة باعتبار أن هذه السيطرة مفتاح السيطرة على مقدرات العالم ككل.

لا تزال الشعارات هي نفسها المستخدمة في القرن التاسع عشر، يعاد استخدامها مرة أخرى.

المؤامرة واليهود

وفي هذا الإطار هناك من يعتبر أن المؤامرة دائمًا تصب في صالح اليهود.

ويعتبر أنصار هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة المريكية تقف وراء المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، بل إن هناك من يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تفتعل هذه المشكلات من أجل توريط العالم العربي…”.

لكن هؤلاء الذين يحاولون أن يصوروا أن اليهود وراء كل شيء إنما يصدرون ثقافة العجز حيال مواجهة هذا التحدي، وأن عالم الأفكار الذي يتعلق بمعنى المؤامرة أو ما يُعد من مصادرها يفرض على الإنسان ضرورة التحرر من قيود العجز والوهن في سبيل اتخاذ موقف يتسم بالقدرة على المواجهة وإرادة التحدي وممارسات الفاعلية.

يتضح ذلك من جملة إشارات قدمها الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه “اليد الخفية”.

الفشل الاستراتيجي والتعلل بالمؤامرة: رؤية من مدخل سنني استراتيجي:

الأنظمة العسكرية العربية تفسر هزائمها قبل عام 1948 وبعده وحتى الآن بأنها نتيجة لمؤامرة بريطانيا وغدرها “بالثورة العربية الكبرى” عام 1916 وما بعد هذا التاريخ، إلى جانب مؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية منذ عام 1967 حتى الآن.

فهل صحيح أن الفشل في تحرير فلسطين سببه المؤامرات الصهيونية وحلفاؤها في لندن وواشنطن؟ أم أن أسباب الهزائم العسكرية والسياسية أمام العدوان الإسرائيلي تتعلق بإفلاس فكر الطليعة العربية والإسلامية بمنطلقاته الانقلابية.

كما أن السبب الوحيد لقيام الاستيطان اليهودي في الأرض العربية هي نتيجة انعدام الكفاءة الاستراتيجية لدى قيادات هذه الأنظمة العربية خصوصًا العسكرية منها ذات التماس مع هذا الكيان، وليس بسبب نظرية المؤامرة المزعومة التي يروج لها الفكر الانقلابي العسكري المعادي للديمقراطية.

وما تزال هذه القيادة تفتقد حتى الآن إلى الكفاءة الاستراتيجية في إدارة الصراع مع عدوها، وليس ذلك أيضا بسبب المؤامرات الصهيونية المزعومة.

مبدأ الأولويات في الإدارة الاستراتيجية للصراع:

تواجه القيادة السياسية مجموعة من المطالب والقضايا تتزاحم أو تتداخل فيها المطالب والأهداف مما يعد حالة صحية وإيجابية.

كما أن ما يميز دور القيادة السياسية والرقي في الوعي السياسي وفي بناء الدولة ومواجهة الأزمات والتي تظهر في قدرتها على ترتيب هذه المطالب المتعددة والحاجات الأساسية؛ ومن ثم فإن عملية المفاضلة بين المطالب والأهداف لترتيبها وفق سلم الأولويات تتطلب كفاءة ممميزة.

ومن ثم فإن العمل بموجب مبدأ الأولويات يشكل المدخل الوحيد للإدارة الاستراتيجية الكفؤة للصراع وتحرير الأرض.

ومن ثم فهناك العديد من المحطات التي يمكن الإشارة إليها من منطق هذا الاتجاه:

نظرية المؤامرة في وعد بلفور:

يعتبر وعد بلفود المدخل القانوني والعملي للالتزام الاستعماري البريطاني بإقامة الكيان الإسرائيلي، وقد اعتبر العرب أن وعد بلفود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين جاء تعبيرًا عن مؤامرة بريطانية ضد العرب وغدرًا بهم. كما أن الدول العربية تعتبر أن اتفاق بريطانيا كان على أساس إعلان الثورة العربية الكبرى.

أي إن بريطانيا لم تكتف برفض قيام دولة عربية واحدة مستقلة تجمع شمل عرب المشرق والحجاز فحسب بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وأشد خطرًا حيث منحت فلسطين للصهانية مقابل صفقة مالية، كما أن النخبة العربية التي دعت للوحدة العربية مع بداية مطلع القرن الماضي قد ظهرت وهي تحمل بذور فنائها وفشلها في آن واحد. إن تلك التي يطلق عليها مصطلع “النخبة” بينما هي في قمة التخلف الاستراتيجي كانت تجهل أبسط مبادئ إدارة الصراع وعلم السياسة. وقد مزجت تلك النخبة الفائقة في جهلها السياسي بين التوصيف وبين الأهداف وتجاهلت الأسلوب والخطط التي تحقق الأهداف.

إن هرولة المثقفين العرب ومعهم بعض العسكرين إلى مشروع ما سمي في حينه “الثورة العربية الكبرى بقيادة شريف مكة الحسين بن علي تعكس حالة البؤس الفكري والسياسي لتلك المجموعة.

ومن ثم فهناك العديد من المحطات التي يمكن الإشارة إليها من منطلق هذا الاتجاه:

وعد بلفود الثورة العربية الكبرى.

المشروع الوحدوي وقضية الاستقلال.

سايكس-بيكو.فلسطين و1948.

هزيمة 1967.

حرب الخليج الثانية.

إن النوايا الحسنة وحدها دون الكفاءة الاستراتيجية في إدارة الصراع وبناء الاستقلال بصناعة فاسدة تقود دعاتها إلى حتمية الهزيمة والفشل. إن عناصر الاستهداف الاستراتيجي والتخطيط تحيلنا ومن أقرب طريق إلى ضرورة تكريس أصول تفكير استراتيجي، يجعل من عملية الاستهداف أحد أهم حوافزه، وليس الوقوع في براثنه وتحكماته لإعفاء الذات وإلقاء التبعة على الآخر.

إن التفكير الاستراتيجي ووزن التصرفات والسياسات لا ينفي المؤامرة، ولكنه يقوم على أصول إدارة الصراع الاستراتيجية كأدوات لذلك، وكعناصر واجبة في إدارة الأزمات المترتبة عليه.

إن الحديث عن الفشل الاستراتيجي في معالجة الأزمات من قبل القيادات العربية لا ينفي بحال معاني المؤامرة أكثر مما يؤكد أن إدارة الأزمات وإدارة الصراع إنما تتم أحيانًا مترافقة مع غفلة القيادات عن التخطيط الاستراتيجي وضرورته في إدارة الصراعات الممتدة.

إن الفعل الاستراتيجي هو المبادرة المهمة في البناء والاستناد على فكر استراتيجي رصين، يتعرف على أصول الفهم السنني للأحداث وتطورها، والتعرف على النتائج المترتبة عليها، ومن هنا فإن التأكيد على معاني “الاستهداف” و”العداء” و”أدوات الاستدراج والاختراق” وعناصر “التخطيط الاستراتيجي” في المواجهة إنما يتطلب حركة مختلفة تتسم بعناصر:

الترقب والتنبه.

حشد طاقات المواجهة.

القدرة على البناء الاستراتيجي والحضاري.

عدم التوظيف الآني للتسويغ والتبرير بالمؤامرة، وتضييع أصول التعامل الاستراتيجي في إطار فقهٍ واجبٍ بالأولويات وفقه التزاحم.

وفي هذا المقام فإن المؤامرة لا تكون برسومها وأشكالها كما يعبر عنها بعض الليبراليين، ولكن هي في حقيقة جوهرها بنتائجها وآثارها ومآلاتها على الكيان في إطار يزكي ثقافة العجز وشل الإرادة.

ومن هنا فإن الهجوم على المؤامرة والتنبيه على مآلاتها السيئة لا يكون أمرًا ذا قيمة إلا إذا ارتبط بنظرة استراتيجية ورؤية سننية وتفسير حضاري شامل يصب جميعًا في نظرية جديدة لاستنهاض الهمة واستنفار الفاعلية (إنها نظرية الفاعلية).

خطاب المؤامرة ومؤامرة الخطاب:

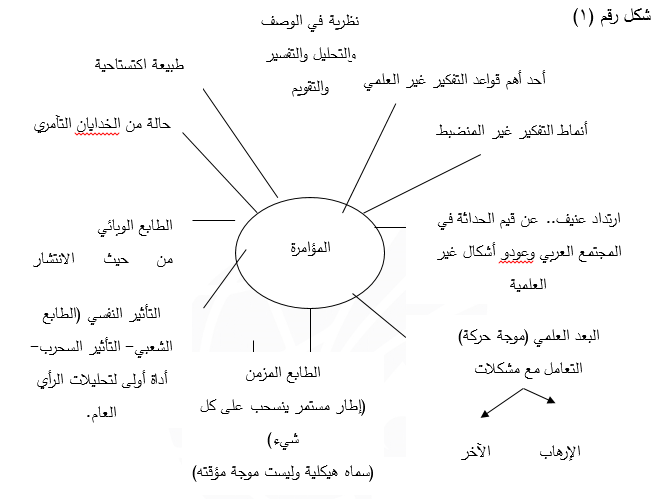

في إطارٍ يتحدث عن نظرية المؤامرة التي تعد أحد أنماط التفكير غير العلمي في المنطقة العربية -كما تحدد هذه الندوة في محاورها حول المصادر والأنماط والتطبيقات للتفكير التآمري- إنما يحتاج الأمر إلى كثير من البحث والفحص لهذه الرؤى التي تتعلق بالتفسير التآمري.

ومن جملة خصائص المبادئ العامة التي تجعل من الخطاب حول نظرية المؤامرة أو التفسير التأمري أو “التفكير المؤامراتي” سمة من سمات التفكير العربي أن تتجاهل مجموعة من القواعد الكلية التي تنصرف إلى أكثر من ناحية:

الأولى- ترتبط بعناصر تتعلق بدراسات الشخصية العربية والطابع القومي تستند في تصورها إلى أفق الانحطاط الراهن، فتسم -وبعبارة أدق- تصم تلك العقلية بكل ما هو سلبي في إطار من مجموعة من الكتابات شاعت خاصة بعد هزيمة يونيو 1967.

أما الثانية- فترتبط بأمور تتعلق بتعريف المؤامرة، فإن البعض يحاول أن يجعل من المؤامرة تفسيرًا لكل أمر؛ حيث إن هناك توجهين حديين في هذا المقام، ذلك أن كل من يصدر احتمالاته وأفكاره على قاعدة من إنكار المؤامرة أو عدمها هو في ذلك سواء بسواء مع من يصدر احتمالاته على تفسير كل شيء بالمؤامرة، فبينما يصدر الأخير عن حالة يُبرر بها عجزه فيجعل من المؤامرة تفسيرًا ذهبيًا لكل انتكاساته وعجزه في مواجهة تحدياته، فإن الأول يريد أن يصدر نظرية بديلة هي نظرية الغفلة وشيوع السذاجة في التفكير.

أما الثالثة- فترتبط بذلك التفكير الغريزي لدى الإنسان بالبحث عن سبب أو أسباب ليفسر بها حركاته ومواقفه، فإنما يؤكد أن هذا الحديث عن المؤامرة ليس مرتبطًا تلازمًا مع الفكر العربي حصرًا، وإنما يعبر عن هَوَسٍ قد ينتشر داخل الحضارة الغربية وأدبياتها.

وفي هذا المقام قد نجد مسوغًا أو مبررًا لتلك الفئة التي تنتهج من تفسير المؤامرة على طول الخط لكافة حوادث التاريخ من باب ذلك العجز الذي طال العقل العربي فترة غير قليلة من الزمن. إلا أن المرء يحار حينما يجد هذه النوعية من التفكير في الحضارة الغالبة التي تتسم بنوع من السيطرة والهيمنة على العالم.

الرابعة- أن النظريات العلمية في العلاقات الدولية التي ترتبط بالواقعية والقوة والمصلحة تستوجب علميًا وواقعيًا اعتبار ما يمكن أن نسميه المؤامرة: تكوينًا ومسارًا وتقديرًا ومآلات؛ ذلك أن الحديث عن الواقعية يجب ألا يقف عند حدود التصورات الكلاسيكية، فحتى نظرية الواقعية قد تطورت وتبدلت لتتواءم وتتكيف مع متغيرات حدثت وجرت في حقل العلاقات الدولية.

كما أن هذه النظرية يجب ألا تقع في شَرَك الواقع الراهن وضغوطه الحضارية، حتى إنه يمكننا القول في تساؤل مهم: من ذا الذي يستطيع أن ينكر المؤامرة؟

أما الناحية الخامسة- فهي تجعل من التاريخ قاضيًا وحكمًا بالنسبة لما عُرّف بالمؤامرة، ذلك أن التاريخ أحداث تكونت واكتملت وبَعُدت شقة الزمن بيننا وبينها، فأمكننا أن ندفق في عالم أحداثة ونتأكد من عالم صفاته.

إن التاريخ –بصفته معملاً للتجارب- يحيلنا ومن كل طريق إلى أن مؤامراتٍ قد جيكت، وأن تخطيطًا سريًا قد تم، فإن التاريخ بكل مراحله من قديم أو حديث ومعاصر لا يزال يؤشر على أحداث لا يمكن لنا إلا أن نصفها بالمؤامرة، حتى إن المرء ليقول: إن كنت لا تصف ذلك بالمؤامرة فما هي المؤامرة؟ ماذا عن سايكس بيكو، وماذا عن وعد بلفور، وماذا عن مؤتمر سان ريمو، وماذا عن الاتفاق الودي، وماذا عن اتفاق يالطا، ..؟ أليست كل هذه تعبر عن اتفاقات بين دول أرادت تقسيم النفوذ فيما بينها؟ وإذا ما أنكرنا ذلك فما هي المؤامرة إذن عند مفكري المؤامرة؟ وإن كان هؤلاء لا يريدون استخدامًا لهذه الكلمة في وصف ما حدث في التاريخ فماذا يمكن أن نسمي فعل المؤامرة؟ وهل صارت كلمة “المؤامرة” في اللغة كالمستحيلات الثلاثة التي لا تجد لها دوالاً في الواقع وكأن “المؤامرة” ليس لها واقع في الحقيقة؟

الناحية السادسة- إنما تؤكد على أنه لا يمكن أن نحمل حديث المؤامرة إلا في سياقات تؤكد على عقلية العجز والوهن تلك السياق التي تنتج أنماطًا عليلة وكليلة من التفكير.

فإن كنا نرفض كل عقلية تحيل على الآخر كل مسئولية عما يحدث وتعفي الذات وتبرّئ ساحتها إلا أنه من الضروري أن نرفض كل عناصر الغفلة والاستغفال؛ ذلك أنه لا يمكن قبول الأمر الواقع على علاّتة تحت دعوى الواقعية أو غير ذلك، فإن كان الأمر يتعلق بالواقعية فكيف يمكن أن كل تفكير لدينا يتعلق بالمنطقة العربية هو تفكير مؤامرات وكل تفكير لديهم في الغرب هو تخطيط واستراتيجيات؟ إن هذا الأمر يعبر عن قسمة ضيزى في وصم العقل العربي بالتآمرية، وحينما يفكر الغرب في هذا من كل طريق فهو يخطط لسياساته ويحقق مصالحه ويؤسس لاستراتيجياته.

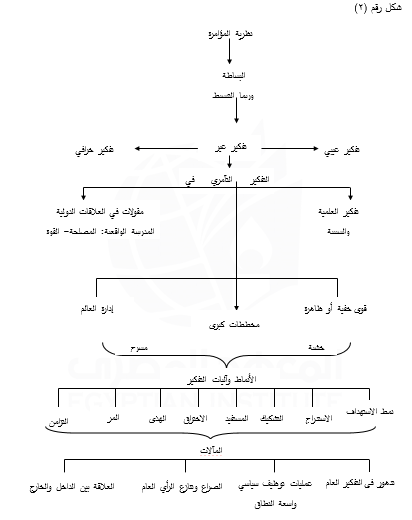

أما من ناحية تحليل أنماط التفكير التآمري في المنطقة العربية؛ تلك الأنماط التي جمعها الإطار العام لهذه الندوة؛ من: نمط الاستهداف، ونمط الاستدراك، ونمط التشكيك، ونمط المستفيد، ونمط الاختراق، ونمط ما أسمى بالهذيان، وأنماط أخرى مثل نمط المسرحية والأدوار ونمط التزامن والربط التفسيري، فإنه يحمل مجموعة من التجاوزات المنهاجية في وصف هذه الأمور كلها تتراوح في الحديث عن المؤامرة بين تهوين وتهويم وتهويل وربما التضليل.

فكيف يمكن التعبير عن هذا النمط من التفكير والذي يحرك ما يمكن تسميته بخطوط الاستهداف والذي يعبر عن شعور وعن أحداث تاريخية تؤكد أن هذه المنطقة بالفعل مستهدفة من الناحية الجيوستراتيجية من حيث موقعها، ومن حيث ثرواتها التي تملكها في هذا المقام.

إن الحديث عن العالم العربي والعالم الإسلامي –بصفته كيانًا جغرافيًا سياسيًا حضاريًا عامًا له خصوصياته، وباعتباره قوة مستقلة تعرضت لمراحل من القوة والضعف ضمن متغيرات تاريخية دولية لا تكف عن التبدُّل، داخل واقع دولي هو الآخر عرضة للهزات المفاجئة أو للتغيرات الطويلة الأمد، إنما تشير إلى أن كل دولة ذات طبيعة كونية ولها سياسات عالمية لابد أن تهتم بهذه المنطقة، وأن ذلك الاهتمام يُبنى في إطار سياسات ومواقف وعلاقات، وأن الحديث عن هذه السياسات باعتبارها استهدافًا لا يخرج بحال عن القاعدة العلمية التي تتأكد يومًا بعد يوم.

إن مقارنة بين متقابلات الخطاب وصياغته على الناحيتين، إنما توضح كيف استخدمت كلمات شديدة الإيحاء: (التربص) (تخطط.. لضربها) (بطريقة ما) (طعنها من الخلف) (عند أول فرصة متاحة) (بمبرر أو بدون مبرر)، إن حجم التعبيرات البلاغة والتحميلات اللاعقلانية أشارت إلى حالة من “التحيز” في إحداث حالة من الرفض الكامل والمبطّن لهذا الموقف التآمري اللاعقلاني.

بينما كانت الصياغة الأخرى ثوب العلم وصياغات البراءة المدبّجة بالحياد، والتي حملت ذات المعاني ولكن بلغة علمية رصينة، كلمات شديدة الخفاء والغموض، ولكنها شديدة الاحتفاء بها في ذات الوقت، وجرى الحديث عنها بأنها علمية موضوعية محضة: (كل دولة)، (تخطط)، (لتحقيق مصالحها)، (وليس مصالح الآخرين)، (تعرف تلك المصالح كما تراها هي)، (هذا التوجه المعتاد في العلاقات الدولية)، (نتاج تفاعل تلك المصالح) (وتوازنات قوى أطرافها).

وبين هذه الصياغات المعتَمدة والمتعمّدة تبرز الكيفية التي يتم بها الترويج لفكرهٍ، والهجوم على فكرة أخرى، تارة بوصم الأولى باللاعلمية وسائر التعبيرات البلاغية، والإيحاء بعدم المنطقية، والتهوين من استناداتها الحُجّية؛ سواء أكانت من التاريخ بذكر الحدث إمعانًا بوصفه العابر أو المعتاد (وتفاعل المصالح) (وتوازنات القوى والأطراف)، بينما في الحالة الترويجية فهي عملية موضوعية معملية، تتزيا بألفاظ عملية: (تفاعل المصالح) (تخطط) (تحقيق مصالحها) ( تعرف مصالحها كما تراها هي..) وهي معتادة في المجال العلمي. هكذا يمكن أن نصنع المواقف حيال القضايا والموضوعات وتمرّر أمور تتعلق بالخطاب، من الواجب الفطنة إلى عناصر “الغطاء” فيها.. حتى لو وصف هذا الفريقُ هذا المنهجَ الذي نحن بصدده أنه يقع ضمن عقلية المؤامرة..؟!!

فمن الملاحظ أن أصحاب التوجه حول المؤامرة النافي لها والمهاجم للمتبنين لها يحركون صوب أوصاف “مرضية”: الهذيان –الوباء- التأثير النفسي وقابليات الإيحاء- الطابع المزمن..إلخ).

وهي كلها ذات طبيعة “الاكتساح- غير العلمي- غير المنضبط- الارتداد..” وبين تلك الأوصاف “المرضية” والسمات “التنضيريه” يقع الموقف التامي للمؤامرة: تفكيرًا وتدبيرًا وتفسيرًا وتأثيرًا.

إلا أن الخطأ أو الخطر في موضوع المؤامرة ليس بأي حال في افتراضية حدوثها ولكن فيما يترتب عليها من خطاب يؤتي آثارًا خطيرة في السلوك والتعامل مع عالم التحديات؛ أي في الاستجابات الخطابية والسلوكية المترتبة على وصفٍ قد يصادف بعضه جزءًا من الحقيقة.

إن الاستجابات الخطابية والتي تحاول أن تختطّ أسلوبًا “تعبويًا” لا تقدم استجابات حقيقية أو عميقة لعناصر تخطيط مستمر وممتد، له من الآليات وكذا الأدوات والوسائل الكثير، فبينما يعبر الأول عن استجابة صوتية والاكتفاء بها، فإن عناصر المبادرة الأخرى تتوسل حالات سلوكية وأنماطًا مؤسسية على مدى زمني متفاوت يخطط لآجال؛ منها القريب والمنظور، ومنها المتوسط، ومنها الممتد الأجل الطويل. إن عناصر الوصف البلاغي -سواء اقترن بعمليات تعبئة أو بعمليات تضخيم أو تهويل- لا تقدم حلاً، بل هي في حقيقة أمرها تسرق فاعليات الاستجابات الحقيقية وتحل محلها في حالٍ من الاكتفاء بالاستجابات الصوتية ومن فائض الأوصاف والمبالغات دون أن يترتب عليها عمل.. فكل مسألة لا ينبني عليها عمل فلا طائل من ورائها، وإن الاستجابات الخطابية التي تقوم على قدر من “الاتهامات” لطرف أو أطراف “متآمرة” تتناسى وربما تتغافل عن أهم عناصر “المؤامرة”؛ وهي القابلية لها من وسط يمّكن لها، وإنما يوحي بأن هؤلاء ينظرون لأنفسهم بأنهم الطرف القابل المفعول به: موضوع “المؤامرة”، الذين في كل مرة سيتحدثون عن المخططات الجهنمية والسياسات الشيطانية، والمؤامرات التي دُبرت بليل، وحيكت أحابيلها بإحكام، وصارت تحرك الدنيا وكأنها أحجار على رقعة الشطرنج، والأيدي الخفية التي تقتسم مناطق النفوذ، (التي غالبًا ما نكون: “نحن”) وتوزيع المغانم، ومقايضات المصالح ومساومات المنافع وإذا أردت تسمية هذه الأطراف فهي صليبية دولية وصهيونية عالمية وإمبريالية استعمارية: أحد اثنين أو كلاهما أو كلهم، وفي النهاية ستمرر السياسات وتبنى على الأرض، ونحن نمارس “فائض الكلام” من جملة فائض الخطابات التي لا أثر لها ولا معنى، إلا أن تجعل من الاستجابات المطلوبة وهمًا أو مستحيلاً فتقصيها لمصلحة استجابات عليلة أو كليلة.

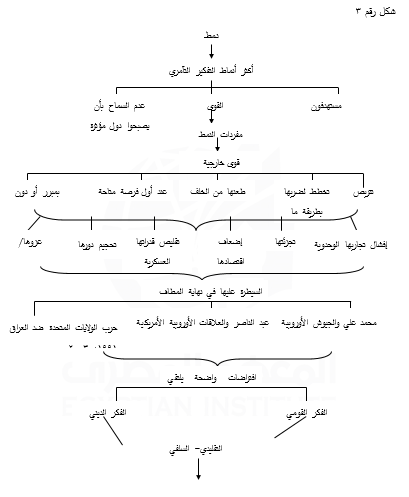

فماذا –مثلاً- في ارتباط نمطٍ كالاستهداف ببعض المقولات التي تؤكد أن “.. العرب أو المسلمين مستهدفون من جانب “القوى الخارجية”، أو أنه لن يُسمح لهم بأن يصبحوا دولاً مؤثرة سياسيًا أو متطورة اقتصاديًا أو متقدمة تكنولوجيا، أو قوية عسكريًا، كما يتم الاستناد على وقائع تاريخية ترتبط عادة بنهاية حكم محمد علي عام 1840، أو فترة حكم الرئيس عبد الناصر إجمالاً، كما يتم تفسير كل ما حدث في السنوات الأخيرة في أفغانستان والعراق، وما يطرح بشأن إيران وسوريا في نفس الإطار”؟.

إن هذا الكلام سائغ وعليه من الأدلة العلمية المنتشرة في تنظيرات لأصحاب أقلام تكتب في العلاقات الدولية والاستراتيجية الدولية، وله تشهد أدلة أخرى لدى كتابات تحفر في الذاكرة التاريخية تتمثل في رؤى استشراقية من أمثال برنارد لويس. ولا يقدح في هذا الأمر أو في تحققه جملة الأخطاء التي ارتكبتها هذه الأطراف، فإن أي مباراة تنافسية إنما تملك حصيلتها من مكسب أو خسارة من نتيجة أخطاء طرف واقتناص فرصٍ من طرف آخر.

ويمكن إعادة صياغة الفقرة السابقة بما يؤدي نفس المعنى دون إسقاط تام لفكرة الاستهداف: “.. أن هذه المنطقة العربية والإسلامية عقدة استراتيجية؛ ومن ثم فإنها إما حاكمة أو محكومة، ومن يريد أن يسيطر على الدنيا غالبًا ما يتجه إلى هذه المنطقة للسيطرة عليها، خاصة تلك الدولة التي غالبًا ما يكون لها مشروع كوني يتغيا بقدر أو بآخر تحقيق مصالحه الكونية في كل أرجاء المعمورة؛ ومن هنا يكون أحد أنماط سياستها وأدواتها أن تضع أهدافًا وتخطط لسياستها بما يعوق صعود هذه القوى أو استقلالها أو امتلاكها أي مصدر من مصادر القوة. هذا كله يمكن أن نجد له دليلاً في جملة من النماذج التاريخية التي حملت في داخلها دليلاً على هذه السياسات وهذه التخطيطات في السياسات الخارجية لدول كبرى دون أن يعني ذلك التحليل والتفسير عناصر القابلية ضمن هذه النماذج لعمليات التخطيط لتحقيق المصالح والتي تتخذ أشكالاً متعددة لتنفيذه، اصطلح البعض على تسميتها بالمؤامرة أو المخططات واصطلح البعض الآخر على تسميتها بالتخطيط للسياسات الخارجية وتحقيق المصالح والأهداف..”.

إن هذه الصياغة إنما نضعها بكلياتها حتى لا تنفي أنماطًا معينة قابلة للتحقيق على أرض الواقع والتحقق العلمي منها ومن حدوثها وتراكم وقائعها؛ ومنها نمط الاستهداف والقابليات المتعلقة به.

واقع الأمر إن الحديث عن نظرية المؤامرة الذي يتسم بحالة من البساطة وربما التبسيط في التعامل مع عالم الأحداث وتشابكاته، إنما يستدعي ومن أقرب طريق أنماط تفكير يسميها البعض “غير علمية” من قبيل: التقكير الخرافي، والتفكير الغيبي، وهو نوع من التجاوز في ربط التفكير الغيبي بالخرافي من ناحية، فضلاً عن وضعهما ضمن عناصر التفكير غير العلمي من ناحية أخرى. ويبدو أن هناك ارتباطًا بين هذه الأنماط التي أسميت أنماطًا تقليدية غير علمية، وكأن كل أنماط التفكير التقليدي غير علمية. وبدا لدى هذا التصور أن هذه الأنماط غالبًا ما تتواجه أو تتقابل مع أنماط تفكير علمية تعتمد حال التفكير العِلّي أو السببي، أو تستند إلى مدارس بعينها في العلاقات الدولية تحاول تفسير الأحداث ذات الطابع الدولي أو العالمي ضمن تفسيرات المدرسة الواقعية حتى في استناداتها الكلاسيكية حول أفكار مثل القوة والمصلحة، دونما اعتبار لتطورات طالت هذه المدرسة أو لتطويرات طرأت على مفاهيم مثل القوة والمصلحة.

ومن العجيب حقًا أن تحاول هذه الرؤية تفسير لماذا ينتشر التفكير التآمري المستند إلى قوى خفية أو ظاهرة ذات مخططات كبرى أو جهنمية في محاولة لإدارة العالم وما يتولد عنه أو منه من عالم أحداث وقضايا. وكأنه يمكن تصوير العالم بكافة تفاعلاته بخشبة مسرح كبير تجري عليه الأحداث وترسم فيه الأدوار، والواقع أن ذلك غالبًا ما يترافق مع أنماط وآليات تفكير كلها لها ظل من الحقيقة سواء اتخذت طرائق أو أساليب سياسية أو أدوات.. ففيما عدا الكلمة المحتملة وهي “الهذيان” أو ما أسمى بنمط الهذيان فإن الأنماط الأخرى (الاستهداف، الاستدارج، التشكيك، المستفيد، الاختراق، التزامن..) لها ظل من الحقيقة في عالم التخطيط أو في عالم الاستخدام وتطبيق السياسات وتوسل الأساليب والأدوات. هل يمكن لأحد يشاهد بعض مشاهد التاريخ وينفي أن تحدث مثل هذه الأنماط متمثلة في حالات من مثل الاستهداف والاستدارج؛ بل إن اعتبار هذه وسائل لتنفيذ السياسات هي من الأمور المتعارف عليها من الناحية البحثية والعلمية والموضوعية والمنهجية.

المصدر: المعهد المصري للدراسات