بقلم العلامة د. محمود محمد الطناحي(*)

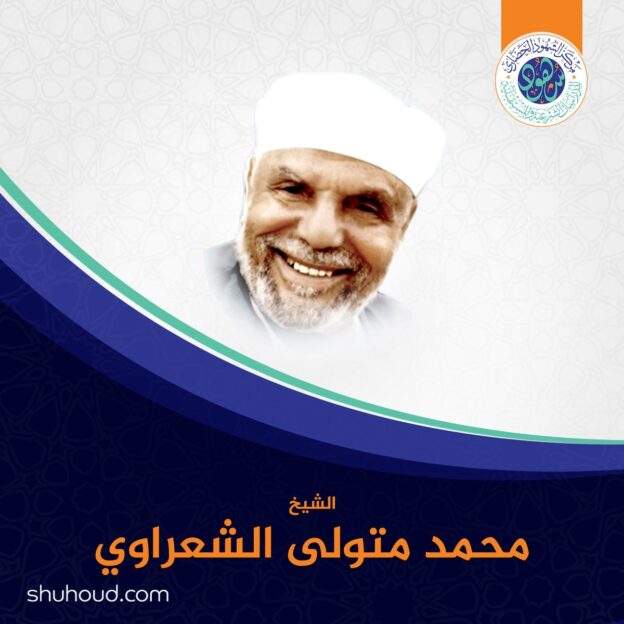

الشيخ محمد متولي الشعراوي ظاهرة غريبة عجيبة في زماننا، وإن كان له أشباه، ونظائر فيما سلف لنا من أيام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وقد عرف جمهور الناس هذا الشيخ الجليل في أوائل السبعينات الميلادية، وكان صاحب الفضل في التعريف به وتقديمه للناس الأستاذ الفاضل النابه: أحمد فراج، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني المعروف يومئذ: “نور على نور”، وللتاريخ نقول: إن الذي قدم الشيخ الشعراوي للأستاذ أحمد فراج هم طائفة من أدباء السعودية ووجهائها، عرفوا للشيخ قدره وأنزلوه منزلاً كريماً أيام تدريسه بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وللشيخ هناك أصداء عالية الرنين. وقد بَهر الشيخ الشعراوي آنذاك أسماع الناس وأبصارهم بثلاث حلقات تلفزيونية حول الإسراء والمعراج، والقضاء والقدر، وحديث هند بن أبي هالة في صفة خلق رسول الله. ويومها أدرك الناس – كل الناس – أنهم أمام صوت جديد يدعو إلى الله على بصيرة، بأسلوب مباين لكل ما ألفه الناس من أساليب الدعوة والتوجيه، وأنماط الوعظ والإرشاد، وإنما كان ذلك لأن الشيخ سلك في وعظه درباً غير مطروق، وورد ماء مهجوراً، وانتجع كلأً غير مرعي .

تكررت لقاءات الشيخ بالناس في البرنامج التلفزيوني المذكور، على فترات متباعدة حول بعض القضايا التي يسأل عنها الشيخ فيجيب، إلى أن استقر أمره على هذا اللقاء الأسبوع: تفسير القرآن العظيم.

وفي هذا اللقاء، ويوماً إثر يوم اتضح منهج الشيخ، وتحدَّدت ملامحه ويهمني في هذا المقام الكشف عن هذا المنهج، وإقامة حدوده ومعالمه، وتلمُّس أسبابه وبواعثه؛ فإن الشيخ يمثل عندي أنموذجاً ينبغي أن نجلوه للناس، بعد أن نَدل على جذوره وأصوله، وإن في ذلك كله بعثاً لتاريخ عزيز غاب عنا، أو أُريد له أن يغيب .

وإذا كان لكل عالم أو مفكر مِفتاح، فإن مفتاح شخصية هذا الشيخ هو “اللغة”، واللغة هي الباب الأول في ثقافات الأمم، وإهمالُها أو التفريط فيها، أو السخرية منها هدم لتاريخ الأمم، ومحو لها من الوجود.

العناية باللغة

وعناية الشيخ باللغة تتجلى في مستوياتها الأربعة: أصواتاً وصرفاً ونحواً ودلالة. وفي طريق هذه المستويات الأربعة صال الشيخ وجال، ومما يُحسب في موازينه ويُسجل له: هذه الجسارة والجرأة في معالجة تلك القضايا وجمهوره الأعظم من عامة الناس، ولكن الشيخ يرى أن هذا ضروري لتفسير كلام الله والكشف عن مراده.

وقد استطاع الشيخ على هذا المدى الطويل أن يأخذ العامة وأوساط الناس إلى قضايا التذوق والبلاغة واللغة والأدب، وخاض بهم لجج هذه العلوم، واستكثر من شواهد الشعر والأمثال وكلام الفصحاء.

وأحب أن أسجل ها هنا أن عوام الناس يستجيبون لذلك ويستمتعون به وإن كانوا لا يستطيعون التعبير عنه، فيجب أن نحسن الظن بهم؛ فإن لبعضهم ذوقاً قد يجفو عنه بعض الخاصة، ومن غريب ما كنت ألاحظ في أحيائنا الشعبية أن خطيب الجمعة كان إذا اندفع في الكلام الخفيف العامّي على المنبر ضاق به الناس وخرجوا ساخطين يقولون : “إيه الهيافه دي؟ يا عم سيبك منه دا بيتكلم زيِّنا”

إن الشيخ الشعراوي قد نجح فيما عجز عنه غيره، فإننا على كثرة ما كتبنا عن الإعجاز القرآني وعبقرية اللغة العربية لم نستطع أن ننزل بهذه القضايا إلى عامة الناس، وظلت هذه القضايا دائرة بيننا يدخل اللاحق على السابق، وكأننا نُحدّث بعضنا بعضاً.

وبَدءة ذي بَدء، فإن الشيخ يصرح بضرورة استقبال القرآن بملكة اللغة، ليُخرج المستشرقين وأمثالهم من أعاجم العرب الذين كتبوا في الدراسات القرآنية وهم بمعزل عن فقه اللغة، ثم يقول: إن هؤلاء أخذوا اللغة صناعة، ولم يأخذوها ملكة .

وما من آية من كلام ربنا عز وجل يعرض لها الشيخ بتفسير وبيان إلا وأفاض في قضايا اللغة، بادئاً بتأصيل الكلمة صرفاً واشتقاقاً، على المنهج الذي أصَّله ابن فارس في “مقاييس اللغة”، وابن جني في “الخصائص” بالقدر الذي تُطيقه العامة وتدركه الخاصة، وقد نجح في ذلك نجاحاً ظاهراً. وعلى سبيل المثال فحين عرض لتفسير قول الله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ﴾ [الإسراء: ٦٣]، ذكر أن القفو اتباع شيء لشيء، وقال: إن من ذلك “القفا” هذا المعروف، لأنه يقفو الوجه، أي يتبعه، وقافية البيت في الشعر؛ لأنها تقفو سائر الكلام أي تتبعه .

ويقف الشيخ كثيراً عند معاني الحروف وأثرها في الدلالة، ووضع بعضها مكان بعض، كقوله تعالى : (أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَة) [التوبة: ۳۸]، فإن معنى “من” ها هنا معنى “بدل”، وقوله تعالى : ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) [الزلزلة 5] ، فتعدى الفعل هنا باللام مع أنه جاء مُعدَّى بإلي في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النحل) [النحل: ٦٨)، وقوله : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أَرْضِعيه ) [القصص : ٧]، وقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظلمهِمْ ) [الرعد ٦]، ولم يقل مع ظلمهم. و”علم معاني الحروف” علم ضخم من علوم اللغة والمؤلفات فيه كثيرة، والعناية به واجبة، والشيخ دائم الحديث فيه.

وللشيخ احتفال زائد بالفروق اللغوية، في الأبنية: كعالم وعليم، وشاكر وشكور، وهو الفرق بين اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة المأخوذة منه، وكعدل وعادل وهدْي وهادٍ، وهو الفرق بين الوصف بالمصدر والوصف باسم الفاعل، ثم الفروق فيما يبدو مترادفاً من اللغة كالفرق بين الشك والريب، والحزن والبث، والرجاء والتمني، والحسد والغبطة، وهو باب معروف من أبواب اللغة، وممن ألَّف فيه أبو هلال العسكري. ويفرق الشيخ كذلك في جموع التكسير بين العباد والعبيد.

وإذا كنت لا استطيع أن أُلم ها هنا بكل ما قيدته من قضايا اللغة التي يُعنى بها الشيخ ويدير الكلام حولها، فإني لا أستطيع أن أغفل جانباً مهماً جداً من جوانب اللغة، يتعهده الشيخ دائماً ويحرص عليه، وهو “غريب اللغة”، وهو مصطلح يراد به: الكلمات الغامضة القليلة الاستهلاك في كلام الناس، وتأتي غالباً في الكلام العالي الفصيح. وليست الغرابة في اللغة كالغرابة في البلاغة، لأن هذه يراد بها الكلام الحوشي المُستكره، أصواتاً ودلالة. أما الغرابة في اللغة فتقال في مقابل الوضوح وشاهد هذا ما ذكره الخليل بن أحمد في مقدمة كتابه العين، قال: بدأنا في مؤلفنا هذا بالعين وهو أقصى الحروف ونضم إليه ما بعده حتى تستوعب كلام العرب الواضح والغريب، كتاب العين ٦٠/١ (طبعة العراق).

وقد دارت على هذا العلم مؤلفات كثيرة، وبخاصة ما يسمى غريب القرآن وغريب الحديث

. وهذا العلم – علم الغريب – مما أهمله الناس في زماننا هذا إهمالاً يوشك أن يكون تاماً، فقد هجره الناس هجراً طويلاً، بل إن بعضهم إذا صادف شيئاً منه في نص قديم غيّره إلى مرادف له مما يَسهل على الناس، كالذي رأيته يوماً عند أحدهم من تغيير “وكان عمر بن الخطاب رجلاً طُوالًا”، يضم الطاء، أي بالغ الطول، غيّره إلى: “رجلاً طويلاً جداً”. وأشد من هذا أن بعضهم ذكر استعمال كلمة “لُغوب” لعدم جريانها على ألسنة الناس هذه الأيام، مع مجيئها في القرآن العزيز! قال تعالى: في (وما مسّنا من لغوب ) [ق: ۳۸].

وهكذا ينكر كثير من الكُتّاب الآن ألفاظاً وتراكيب كثيرة ضاربة في الفصاحة بعروقها. ولست تجد هذه الألفاظ والتراكيب في النصوص الأدبية فقط، من شعر ونثر، بل إنك واجدها في علم الأنساب والتاريخ والجغرافيا، وكتب الفلك والطب والفلاحة والزراعة، وسائر ما كتب الأوائل. وينادي بعضهم الآن بهجر هذه اللغة القديمة وتبني لغة واقعية كالتي تُقرأ في الصحافة ووسائل الإعلام، حتى لا يشعر التلميذ بفجوة بين الذي يقرأه في النصوص القديمة، وبين ما يسمعه في واقع الحياة من تلك اللغة التي تلبي احتياجاته.

وحجة هؤلاء أن لكل عصر لغته وأعرافه وهي حجة داحضة [تنبيه: حجة داحضة هذه من التعبيرات القرآنية، فلا بأس عليّ في استعمالها إن شاء الله ]، ومردود عليها من أكثر من وجه. لكني أسأل: إذا نحن ربينا أبناءنا على هذا المنهج المقترح، وسلخ التلميذ من عمره ما سلخ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم دخل كلية جامعية تُعنى باللغة والأدب، مثل دار العلوم أو الآداب، فماذا هو صانع مع مناهج هذه الكليات التي تدور حول قضايا اللغة قديماً وحديثاً؟ نعم ماذا يصنع ذلك التلميذ مع مناهج هذه الكليات، وقد دخلها مُفرَّغاً خالي الوفاض ؟ إلا إذا غيرنا مناهج اللغة أيضاً في هذه الكليات حتى نُضيّق الثغرة بين اللغة العربية كما تقدمها النصوص وبين اللغة العربية في واقع الحياة – كما جاء في أخبار الأدب – العدد التاسع ١٢ سبتمبر ۱۹۹۳ ص ٢٦ .

إن للغة جانباً تاريخياً يجب الحرص عليه ومعرفته، ثم إن اللغة ممتدة مع أصحابها لا تموت ولا تفنى، وليست اللغة للتفاهم وقضاء المصالح فقط، وإلا لكان القَدْر اللازم لنا منها محدوداً جداً، ولكان الذي يعرف خمسمائة كلمة إنجليزية تلبّي احتياجاته في متاجر لندن وشوارعها عالماً باللغة الإنجليزية.

ولقد كان غريب اللغة الذي هو الفصيح الرفيع مألوفاً للناس إلى عهد قريب في خطبة الجمعة، وفي الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي، ثم على ألسنة المحاضرين وأقلام الكاتبين، ثم هجره الناس هجراً غير جميل، ثم جاء الشيخ الشعراوي فردنا إليه رداً جميلاً، وكان أول عهد الناس معه حين عرض لحديث هند بن أبي هالة في وصف خلق رسول الله.

وفي هذا الحديث غريب كثير كشفه الشيخ غاية الكشف، وأبان عنه غاية الإبانة. وبعض ما يعرفه الشيخ من غريب الكلام مما يَدِق ويغمض على كثير من الناس، بل إن بعض المثقفين يُصحّفُه لخفاء معناه عنده: سمعت الشيخ ذات يوم في حلقة من حلقات يوم الجمعة يُنشد قول الشاعر الأموي عروة بن أذينة:

لقد علمتُ وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني … أســـــــعى لــــــــه فيُعنّيني تطلّبه ولو قعدت أتـــاني لا يعنّينـــــي

هكذا أنشد الشيخ وما الإشراف بالشين المعجمة، وهو صوابٌ إنشاده، ومعناه: إني لا أستشرف ولا أتطلع إلى ما فاتني من أمور الدنيا ومكاسبها ولا تتبعها نفسي.

وبعضهم لا يعرف هذا المعنى الغريب فينشده: “وما الإسراف” بالسين المهملة مُصَحّفاً ومُزالاً عن جهته، وكأن الذي زين له ذلك وجود الكلمة في سياق الرزق .

وقد امتدت عناية الشيخ أيضاً إلى النحو، وهو علم التراكيب، وشأنه خطير، يقول أبو العباس ثعلب: “لا يصح الشعر ولا الغريب إلا بالنحو، النحو ميزان هذا كله”. والشيخ لا يكاد يُخلي حلقة من حلقاته من شيء من دقائق هذا العلم الجليل.

ففي قوله تعالى: (وَجَعَل كلمة الذينَ كَفَرُوا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ في العليا) [التوبة: ٤٠]، حيث جاءت “كلمة” الأولى بالنصب، و”كلمة” الثانية بالرفع، يقول: لماذا لم تعطف الثانية على الأولى فتكون منصوبة مثلها؟ ثم يجيب: لأن كلمة الله أصلاً عالية ثبوتاً ولزوماً، فهي لا تُجعل. وهكذا يربط الشيخ بين الإعراب والمعنى في هذه الآية الكريمة، وفي غيرها من الآيات. ومن وراء اللغة وقضاياها يتقدم الشيخ إلى الناس بثقافة العالم الأزهري المتمكن من علوم العربية كلها، لأن العربية عند أهل العلم كتاب واحد، فيُلم الشيخ كثيراً بقضايا البلاغة من معانٍ وبيان وبديع، فحين فسّر قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا ومكر الله ) [آل عمران ٥٤ ] ذكر أن هذا من باب المشاكلة واستشهد بقوله عز وجل: (وَجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها) [الشورى: ٤٠]، وبقول أبي الرقعمق:

قالوا اقترح شيئاً نُجدْ لك طبخه … قلت اطبخوا لي جبَّة ًوقميصاً

ومن جرأة الشيخ، بل قل: إنه من وفائه لعلومنا وتاريخنا، وأيضاً من بره بالعامة والارتقاء بأذواقهم وتوسيع مداركهم ذكره لبعض مصطلحات العلوم الدقيقة، كأصول الدين أوعلم الكلام، كالفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وصفات الربوبية وصفات الألوهية، وكأصول الفقه من مثل قولهم: لَمْح الأصل – لا يُعتد بالعارض – دلالة الاقتضاء واللزوم… وهكذا كان حال علمائنا وواعظينا في كل الأزمان، كانوا يرون أن للعامة حقاً ونصيباً مفروضاً في هذه المعارف، إن لم يكن من طريق العلم والإحاطة، فمن باب الأُنس بها والارتياح إليها .

وتذكر كتب التراجم والرجال أن حلقات الدرس والإملاء كانت تجمع أشتاتاً من الناس من العلماء وممن دونهم، بل إن الآباء كانوا يُحضرون أطفالهم مجالس الإملاء ويثبتون أسماءهم في طبقات السماع، بل كانت حلقات الدرس بالجامع الأزهر إلى عهد ليس ببعيد تجمع عوام الناس يجلسون إلى كبار العلماء، كتفاً إلى كتف مع طلبة العلم من أهل الاختصاص.

الشيخ وعلوم القرآن

علوم القرآن: مصطلح يراد به الأبحاث المتعلقة بالكتاب العزيز، من حيث معرفة أسباب النزول، وعلم القراءات والرسم والمكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والغريب والإعراب إلى غير ذلك. وهذه القضايا مبثوثة في كتب التفسير، على منازلها ومناسبتها في سور القرآن الكريم، لكن العلماء أفردوها بتآليف خاصة، من أشهرها البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ويطوف الشيخ كثيراً بهذه العلوم .

أما أبرز علم من علوم القرآن يقف عنده الشيخ ويطيل الوقوف، ولا يزال يعتاده يوماً بعد يوم فهو علم “الأشباه والنظائر” أو “علم الوجوه والنظائر”، وهو علم يتناول دوران الكلمة أو التركيب في القرآن على أوجه مختلفة، من حيث اختلاف المعنى الدلالي للكلمة، أو اختلاف التركيب بالتقديم والتأخير. وقد أفرد هذا العلم بالتأليف كثير من العلماء، منهم مقاتل بن سليمان والدامغاني، وابن الجوزي، ومن أمثلته ما يذكره الشيخ حول قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْ لَادكم مِن إملاق نحن نرزُقُكُمْ وإياهم ) [الأنعام: ۱۵۱] ، وقوله : ( ولا تقتلوا أولادكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ نحن نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم) (الإسراء : ۳۱)، وقوله تعالى: ﴿وَماً أُهلّ به لغير الله ) [البقرة: ۱۷۳]، وقوله: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣].

ومن القضايا القرآنية التي يحتشد لها الشيخ احتشاداً: قضية دفع التعارض والتناقض بين آي الذكر الحكيم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزْرُ وَازِرةٌ وزرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤)، مع قوله: (ليحملُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَهُ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَمَن أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بغير علم) (النحل : ٢٥] ، وكقوله تعالى : (ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئة فمن نفسك) [ النساء : ۷۹]، بإزاء قوله : ( قل كُل مِنْ عِندِ الله) [النساء : ٧٨].

أما أسرار النظم القرآني وإيثار أسلوب على أسلوب، فهو مما يفيض فيه الشيخ كثيراً، وهو يرجع فيه إلى محصول وافر ومحفوظ واسع من ثقافته الأزهرية الغنية، لا إلى ما يقوله بعض مستمعي الشيخ ومريديه من أنه يلهم به إلهاماً، ويُحدث به تحديثاً، وكأنه غير مسبوق أو مشارك، ونحن لا ننكر أن الله يفتح على بعض عباده فتحاً، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكننا نقرر أن كثيراً مما يذكره الشيخ معروف ومذكور ومسطور في الكتب، وفضل الشيخ أنه يذكره إذ نسيه الناس، ويرعاه إذ أهمله الناس، فهو يحيي ما درس وينفخ فيما خمد.

ولعل القارىء الكريم يسمح لي بالتذكير بصورة مما سبق به علماؤنا مما يذكره الشيخ، وذلك ما ذكره الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفي سنة ٦٦٠ هـ وهو صاحب مختار الصحاح – قال في كتابه “أنموذج جليل في بيان أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل”، في توجيه الآية ٣٢ من سورة الإسراء: فإن قيل: كيف قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) الإسراء: ۳۲، ولم يقل: ولا تزنوا؟ قلنا : لو قال: ولا تزنوا، كان نهياً عن الزنا لا عن مقدماته، كاللمس والمعانقة والقبلة ونحو ذلك، ولما قال ( ولا تقربوا ) كان نهياً عنه وعن مقدماته ؛ لأن فعل المقدمات قربان للزنا.

الشيخ وإنشاد الشعر

الشيخ الشعراوي شاعر طويل النفس، شجي النغم، وإن كان هو لا يذكر هذا، لكن زملاءه وعارفيه ،يذكرونه ويروون أنه أنشد قصيدة طويلة أمام الدكتور طه حسين رحمه الله يوم أن قدم إلى جدة في الخمسينات الميلادية في اجتماع الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ويذكرون أن الدكتور طه حسين طرب كثيراً لهذه القصيدة.

والشيخ ـ كما هو معروف – متخرج في كلية اللغة العربية من كليات الأزهر الشريف، وكانت مناهج الدراسة فيها في ذلك الزمان مما يغذي الملكات ويُنَمّي المواهب مع تلك الصفوة من العلماء المدرسين المشايخ إبراهيم حمروش ومحمد علي النجار ومحمد الطنطاوي ومن إليهم.

والشعر يخف على لسان الشاعر اللغوي فيحفظه ويرويه. ومحفوظ الشيخ من الشعر عالٍ وغزير جداً، ويأتي في مقدمة محفوظه ذلك الشعر المعروف بشعر الشواهد كشواهد اللغة والنحو والبلاغة والعروض، وشعر الشواهد هذا ينثال على لسان الشيخ انثيالاً، فما ذكر معنى لغوياً، أو توجيهاً نحوياً، أو تفسيراً بلاغياً إلا واستشهد له بالبيت والبيتين.

وإلى جانب شعر الشواهد هذا يتدفق الشيخ بعيون الشعر العربي من كل العصور، من الجاهلي إلى أحمد شوقي ومحمد إقبال، وله بشعر شوقي عناية خاصة، وكأنه يستظهره استظهاراً، ولا يقف إنشاد الشيخ عند الشعراء المكثرين المشاهير فقط، بل يشمل أيضاً الشعراء المُقلّين المغمورين، وقد سبق استشهاده بشعر عروة بن أذينة، أما ذلك الشعر الذي يُعرف بشعر المذاكرة والمجالسة، وهو ما يُتمثل به في المواقف وأحوال الناس وتقلبات الزمان، فعند الشيخ منه الكثير من مختلف العصور، وأذكر أن الشيخ في بعض دروسه ولقاءانه وقف عند ما يلقاه الناس من العداوات وبغْي بعضهم على بعض، وعلى عادة الشيخ في استخراج الحسن من السييء واستنباط الخير من الشر، قال: إن عداوة الناس قد تأتي بالخير … واندفع في كلام طويل، وهنا قفز إلى ذهني بيتان في صميم ذلك الكلام لأبي حيان النحوي، وإذا بالشيخ ينشدهما، وذلك قول أبي حيان :

عداتي لهم فضـل علي ومنة … فلا أذهبَ الرحمن عني الأعاديا

هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها …وهم نافسوني فاكتسبت المعالياً

فقلت: سبحان الله ! أي قراءة قرأ هذا الشيخ ؟

وحفْظ الشعر واستدعاؤه ضروري في تفسير كلام الله عز وجل. يقول الإمام مجد الدين ابن أبي الفرج الرُّوذْراوري المتوفى سنة ٩٩٧هـ: “ومن ظن أن القرآن يفهم كما ينبغي من غير تحقيق كلام العرب وتتبع أشعارهم وتدبرها كما يجب فهو مخطىء”. كان ابن عباس – رضي الله عنه – حبر هذه الأمة ومفتيها ومفسر القرآن، وقد قال تلميذه عكرمة: إنه كان إذا سئل عن مشكل في القرآن يفسره ويستدل عليه بيت من شعر العرب، ثم يقول: “الشعر ديوان العرب” وانظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق ۳۰/۱.

وبعد: فهذا شيخ جليل جاء على حين فترة من العلماء الحفاظ الضابطين، وهو يمثل صورة زاهية للعالم الأزهري المؤسَّس على علوم العربية وقوانينها، من حفْظ المتون، وإتقان التعريفات والصبر على المُطولات والنظر في الحواشي والتعليقات والتقريرات، فإذا ثبت هذا – وهو ثابت إن شاء الله ـ فلم يُنصف الشيخَ من يقول عنه: إنه مُلهَم لا غير، وإن ما يقوله إنما هو من باب العلم اللدني، فهذه (دروشة) في تقييم الرجال والحكم عليهم، وإنما الصواب أن يقال: إنه رجل مثقف مؤسس، واسع الاطلاع غزير الرواية، سريع اللَّمع، ذكي اللسان. وكذلك لم ينصف الشيخَ من يقول عنه : إنه وُهب حسن العرض، والقدرة على توصيل المعلومات، مع خفة ظل واضحة فهذا من الدس الخفي، فإذا كانت البضاعة مزجاة فماذا يجدي حسن عرضها؟ كما قيل في أمثالنا العامية : “إيش تعمل الماشطة في الوش العكر ؟” وللناس في اصطناع وسائل الذم والنقص دبيب وخداع، وهو ما قاله سادتنا البلاغيون: تأكيد الذم بما يشبه المدح.

وإن تعجب فعجب أن بعض مثقفينا وأدبائنا يُعرض عن الاستماع إلى الشيخ لاجتماع العامة عليه، وانبهارهم به، وهذا خَلْف من الرأي وفساد في الحكم، فما ينبغي أن يكون إقبال العامة على الشيخ وإعجابهم به صارفاً للخاصة عن الأخذ عنه والإفادة منه، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنَّي وجدها، وقد كانت العامة تصرخ ويُغشى عليها في مجلس وعظ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ ولم يصرف هذا الخاصة عن الإفادة والأخذ عنه، بل إن كتبه وتصانيفه تعد من الأصول في الفكر العربي الإسلامي، مثل “زاد المسير”، و”تلقيح فهوم أهل الأثر” و”تلبيس إبليس”، و”المنتظم” وغيرها.

يقول الرحالة ابن جبير، واصفاً مجلساً من مجالس ابن الجوزي، وقد حضره:

“ثم إنه بعد أن فرغ من خطيبته برقائق من الوعظ، وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت بها الأنفس احتراقاً، إلى أن علا الضجيج، وتردد بشهقاته النشيج، وأعلن التائبون بالصياح وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح، كلٌ يلقى ناصيته بيده فيجزها، ويمسح على رأسه داعياً له، ومنهم من يُغشى عليه فيُرفع في الأذرع إليه، فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة، ويُذكّرها هول يوم القيامة” رحلة ابن جبير ص ۱۹۸ ، ۱۹۷.

أرأيت أيها القاري الكريم ؟ هذا شبيه ونظير للشيخ الشعراوي منذ ما يزيد على ثمانمائة عام، فلا تعجين إذا رأيت مستمعي الشيخ على شاشة التلفزيون، وهم بين فاغر فمه دهشة وبين مادٍّ بصره عجبًا، مخلوطًا ذلك كله بصيحات التكبير والتهليل، وما أكثر الأشباه والنظائر!

ولم يبق إلا أن أدعو للشيخ بطول العمر وتمام السلامة والعافية، ثم أهمس في أذنه ولم يقدر لي أن أراه أو أجالسه – ببعض الملاحظات:

بعض الملاحظات

أولاً: أرجو من الشيخ الجليل أن يترفق في رد آراء العلماء السابقين حين يرى رأياً يخالف رأيهم، ومن ذلك إنكاره عليهم أن في القرآن حروفاً زائدة، مثل “ما” في قوله تبارکت أسماؤه (فبما رحمت من الله لنت لهم) [سورة آل عمران: ١٥٩] فالزيادة ها هنا زيادة نحوية والحرف الزائد عند النحاة هو الذي يكون دخوله وخروجه سواء، أو هو الذي لا يُخل حذفه بالمعنى، وقد جاء منه أمثلة من القرآن العزيز، منها قوله تعالى: (فبِمَا نَقْضِهِم ميَثاقهُمْ ) [النساء: ١٥٥]، وجاء كذلك في كلام العرب، ومنه قولهم: غضبت من غير ما جرم، وقولهم : سمعت كلاماً ما، وجئت لأمر ما.

ومولانا الشيخ يعلم هذا جيداً، فتسمية ذلك زيادة لا غبار عليه، بل إن إمام المفسرين أبا جعفر الطبري يسمي ذلك أحياناً “لغوًا”، فهل يعتقد مؤمن أن في القرآن لغواً، ولكنها الصناعة النحوية، فيجب أن ينص الشيخ على أن هذا من اجتهاداته الخاصة، حتى لا يتجرأ الناس على أهل العلم.

ثانياً: نعترف أن للشيخ معرفة جيدة بالسيرة النبوية وأحوال الرجال وتراجمهم وضبط أسمائهم وكناهم وألقابهم، ولكنه يَندُّ عنه أحياناً أشياء لعدم المراجعة، ومن ذلك أنه نطق مرة اسم “حِبان بن العَرِقَة أحد المشركين الذين قاتلوا المسلمين في غزواتهم، نطقه “العرفة” بفتح الراء بعدها فاء، والصواب “العَرِقَة” بفتح العين وكسر الراء بعدها قاف.

وكذلك ذكر وصية بعضهم لابنه حين أراد الزواج: “ولا تتخذها حنَّانة ولا أنَّانة ولا منَّانة ولا عشبة الدار ولا كيَّة القفا”، نطقها الشيخ : “كُبة” بضم الكاف بعدها باء موحدة، والصواب: “كية” بفتح الكاف بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها، قال ابن سيده: “وأما كَيَّة القفا: فهي التي يأتي زوجها أو ابنها القوم، فإذا ما انصرف من عندهم قال رجل من خبثاء القوم لأصحابه : قد والله كان بيني وبين زوجة هذا المولِّي أو أمه أمر. فتلك كيَّة القفا من أجل أنه يقال في ظهر زوجها أو ابنها القبيح، حين يولِّي”، المخصص ٢٣/٤، ٢٤ .

ثالثًا: الشيخ حفظه الله مسموع متبوع، فنرجوه أن يتحرى صفات الحروف ومخارجها وبخاصة الحروف الثلاثة : الثاء والذال والظاء في القرآن الكريم .

وهذه الملاحظات وغيرها مما لا يكاد يسلم منها بشر، إنما هي في حق الشيخ الجليل: تعويذةٌ من عين الكمال، فإن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله”.

(*) نشره في مجلة الهلال، سنة 1994م.