بقلم الدكتور عمّار قاسمي(*)

2. خصائص الإنسان السُّنَني

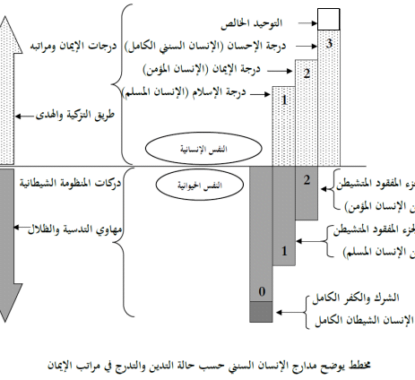

الإنسان السُّنَني هو مَنْ أدرك ما فرض الله تعالى عليه من عمل القلب وعمل الجوارح، وطبَّقه، ونال ثماره، وتدرَّج في مراتب الدين من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، فمرتبة الإحسان، ولم يكتفِ بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية؛ نظراً إلى إدراكه خطورة النقص فيهما. ولتوضيح ذلك، فإنَّ العمود الرمادي في الـمُخطَّط التالي، الذي يحمل الرقم (1)، هو الجزء المفقود في مرتبة الإسلام، وهو يُمثِّل غَلَبة الجانب الطيني من أهواء النفس وشهواتها. وكذلك الحال بالنسبة إلى العمود الرمادي الذي يحمل الرقم (2)؛ فهو الجزء المفقود في مرتبة الإيمان، الذي لا يُمكِن أنْ يتخلَّص من دَرَكات المنظومة الشيطانية، ويصل إلى مرتبة الإنسان السُّنَني الكامل، إلّا باستكمال التدرُّج في مدارج السالكين ومنازل السائرين، وذلك باستكمال أعمال القلب الـمُتمثِّلة في الاعتقادات، وأعمال الجوارح الـمُتمثِّلة في العبادات والمعاملات. ومن ثَمَّ، فقد بقيت محاولات النهضة الإسلامية تُراوِح مكانها منذ أكثر من قرنين من الزمان؛ لأنَّ الإنسان الـمُسلِم لم يصل إلى التوحيد الخالص، ولم يتحقَّق به، وظلَّ يعاني الازدواجية في الشخصية التي يُمثِّلها كلٌّ من العمود رقم (1)، والعمود رقم (2) في الـمُخطَّط.

فالوعي السُّنَني هو محاولة الارتقاء بأداء القلب والعقل والجوارح، وصولاً إلى مستوى الأداء السُّنَني والأخلاقي؛ لكي يتمكَّن الإنسان من الوصول إلى مرتبة الإنسان السُّنَني، وإلى الآفاق العلمية والإنسانية السامية؛ فإذا صَلُح فعل الجوارح وفعل القلب صَلُح فعل النفس، واتَّجهت نحو التزكية، وحَسُن استخدامها للعقل والحواسِّ، فأنتجت أخلاقاً حسنةً، وتدرَّجت في مراتب الدين والأخلاق حتى تصل إلى مرتبة الإنسان السُّنَني، فيرتفع مقامها ودرجتها. أمّا إذا تدرَّكت النفس في مهاوي التدسية، فإنَّها ستستخدم العقل والجوارح في طلب مآربها ونوازعها وشهواتها الحيوانية، فتُنتِج أخلاقاً سيِّئةً تنحدر بها إلى دَرَكاتٍ تجعلها أضلَّ سبيلاً من مرتبة النفس الحيوانية.

وتأسيساً على ذلك، فإنَّ الوظيفة السُّنَنية للجسم والجوارح هي الانضباط بالشريعة والقيام بالعمل الصالح، والوظيفة السُّنَنية للنفس -بوصفها مملكة- هي التزكية، والوظيفة السُّنَنية للصدر -بوصفه ميداناً- هي تحقيق الانشراح بنور الإسلام، والوظيفة السُّنَنية للقلب -بوصفه مَلِكاً- هي الانفتاح والتدبُّر للتزوُّد بنور الإيمان، والوظيفة السُّنَنية للعقل -بوصفه ميزاناً- هي الموازنة بين المسطور والمنثور، والوظيفة السُّنَنية للفؤاد هي الانصهار بنور المعرفة، والوظيفة السُّنَنية للُّبِّ هي بلوغ نور التوحيد.

أ. الوحي، والخَلْق: الخلافة والتوجيه السُّنَني (الكليات السُّنَنية)

أُمِر الرسول بقراءتين اثنتين، هما: قراءة (باسم ربِّك)، وقراءة (مع ربِّه). والقراءة الأولى تأتي عن طريق التعلُّق بقدرة الله الكاملة في الحركة الكونية المسطورة في القرآن الكريم، مُمثَّلةً بخَلْق الخَلْق جميعاً، وخَلْق الإنسان من علق. وهي قراءة كونية شاملة لآثار القدرة الإلهية وصفاتها وخَلْقها للظواهر ذات المعنى؛ بُغْيَةَ اكتشاف السُّنَن الغائية الكلية الشاملة التي تُبيِّن الهدف من الخَلْق، وتُحدِّده. وهي قراءة خالصة لقدرة الله تعالى في كتاب كوني مسطور، وكذلك هي قراءة )اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ( بوصفه تعالى خالقاً، والخَلْق صفة يتفرَّد بها سبحانه لا شريك له.

ب. التسخير والإعمار والفعل السببي

تتعلَّق القراءة الثانية بالتسخير وتشكيل الظواهر ذات المعنى بالنسبة إلى الإنسان؛ أيْ إنَّها قراءة في عالَم الصفات التي تتجلّى في الخَلْق، لاكتشاف السُّنَن السببية الجزئية المادِّية الموضوعية المباشرة؛ لذا جاءت القراءة مُتعلِّقة بالقلم. وهذه القراءة تكون بالسَّيْر في الأرض، والنظر العلمي؛ بُغْيَةَ فهم تجلِّيات القدرة الإلهية في وجود الظواهر، ونشاطها، وحركتها، وتفاعلاتها، في ما تعارف عليه الناس بالعِلْم الوضعي الذي يكشف عن مختلف القوانين الطبيعية. وفي هذه الآيات الكريمات من سورة العلق، التي تحمل المنهجية العلمية السُّنَنية كلها، تمَّ الجمع بين السُّنَن الغائية الكلية (العِلْم الربّاني المفتوح على الكون المنثور الـمُتعلِّق بقدرة الله تعالى الـمُطلَقة)، وعِلْم السُّنَن السببية القائم على أُطُر حِسِّية مُحدَّدة في نشاط الظواهر، وكيفيتها، وعلاقاتها.

ت. المنهجية العلمية السُّنَنية الـمُطابِقة بين عالَم الغيب وعالَم الشهادة

تقوم المنهجية العلمية السُّنَنية على المنهج العُشري الذي سلكه الرسول في تربية أصحابه. وهو منهج يقوم على تدبُّر عميق للقرآن الكريم، وتفاعل شامل معه، ليس فقط للتحقُّق بآياته عبادياً وروحياً، وإنَّما يمتدُّ ليشمل اكتشاف السُّنَن الكلية الغائية، كما هو حال الإنسان الذي يروم اكتشاف السُّنَن السببية الجزئية في الحركة الكونية بتطبيق المنهج العلمي التجريبي، ثمَّ يسعى لتحقيق التفاعل العميق بين السُّنَن الغائية والسُّنَن السببية، أو بين المسطور والمنظور، وذلك باكتشاف الناظم العام الذي يحكم السُّنَن السببية الجزئية؛ ليصعد بها من التنوُّع والتعدُّد غير المتناهي إلى الوحدة التوحيدية عبر السُّنَن الغائية.

فلو نظرْنا إلى هاتين القراءتين: ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ﴾ [العلق ١] ، و﴿ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ﴾ [العلق ٣]، لوجدْنا أنَّ العقل في القراءة الأولى يَتَّجِه إلى الوحي المكتوب؛ لكي يشحن ذاته بالسُّنَن الكلية الغائية الناظمة للخَلْق وخَلْق الإنسان من علق، في حين أنَّه يَتَّجِه في القراءة الثانية إلى الآفاق والأنفس؛ بُغْيَةَ اكتشاف السُّنَن السببية الجزئية التي تمنحه القدرة على التسخير، ومباشرة فعل الإعمار في اتجاه السُّنَن الغائية الكلية، فيُدرِك الإنسان أنَّه يُزاوِل عمله الإعماري والتسخيري بما حصَّله من عِلْم السُّنَن السببية الجزئية في كون مُسخَّر ينتظم بسُنَن غائية كلية وبآيات الرحمة، فيشعر بالطمأنينة والسلام في كل علاقاته مع ربِّه، ومع نفسه، ومع الكون، ومع مجتمعه. “فالإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خُلِق له. والرئيس إذا غلب على رئاسته، وكبح عن غاية عِزِّه، تكاسل حتى عن شبع بطنه، ورَيِّ كبده، وهذا موجود في أخلاق الأناسي” (ابن خلدون، 2000، ص117).

)وربك( يتجلّى في القراءة الأولى بالقدرة الـمُطلَقة والعناية الربّانية. قال تعالى: ﴿ٱللَّهُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَیُّ ٱلۡقَیُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةࣱ وَلَا نَوۡمࣱۚ لَّهُۥ مَا فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِۗ﴾ [البقرة ٢٥٥]. وهو يتجلّى في القراءة الثانية بالآفاق والأنفس التي تنضبط بشروط الحركة وقوانينها، وأشكال الظواهر وخصائصها، التي تنضبط بسُنَن لا يعتريها تبديل أو تغيير.

ومنهج النظر السُّنَني “هو منهج نظر موضوعي في السُّنَن الإلهية في الكون والكائنات، وهو منهج إسلامي في غاياته الكلية الروحية والأخلاقية، فهو بذلك منهج كليّ شموليّ تحليليّ تاريخيّ مُنضبِط، يلتزم الغايات الإسلامية الاستخلافية الخيِّرة” (أبو سليمان، 2016، ص22). والنظر في السُّنَن السببية هو نظر جزئي، خلافاً للنظر في السُّنَن الغائية؛ فهو نظر كلي.

ثانياً: النظر السُّنَني في الأصول المعرفية للتفكير الحداثي وإعادة توجيهه بقِيَم الاستخلاف والعمران:

يُعَدُّ مفهوم “الحداثة” من المفاهيم المرنة[1] التي يتغيَّر معناها، ويتطوَّر بحسب الظروف التاريخية؛ لأنَّها نشأت في بيئة غربية، ولأنَّ التجربة التاريخية الغربية تحكمها في مختلف مراحلها. ولهذا، نجد أنَّ جُلَّ الذين خاضوا فيها قد خَلَصوا إلى أنَّ مفهومها لا يُمكِن تحديده تحديداً نهائياً؛ نظراً إلى كثرة المفاهيم والتعريفات التي قيلت فيها، وكُتِبت عنها، حتى تحوَّلت إلى “كائن يتصرَّف في الأحياء والأموات تصرُّف الإله القادر الذي لا رادَّ لقَدَره” (عبد الرحمن، 2006، ص24)[2] نتيجة الترويج والتهويل.

ولرفع هذا الوهم عن مفهوم “الحداثة”، يُمكِن جمع أكبر قَدْر من خصائصها ومزاياها الجوهرية، في محاولة للإحاطة بمعناها، وبالنظام المعرفي الذي يحكمها. ومن هذه الخصائص أنَّ للحداثة مرجعيةً، هي المرجعية اليونانية واللاتينية، وأنَّ لها واقعاً هو الواقع الغربي بكل أبعاده وخصائصه وبِنيته المعرفية واللغوية والجغرافية والاجتماعية، وأنَّ لها تاريخاً هو التاريخ الغربي بكل تحوُّلاته، بَدْءاً بثورته على الكنيسة، في ما سُمِّي بالعصور الوسطى، ومروراً بتدافعه مع المسلمين وفوزه في الحروب الصليبية، وانتهاءً باجتياح العالَم، وسعيه للتحكُّم فيه كلياً في ظِلِّ ثورة الجينوم البشري وتكنولوجيا النانو والرقمنة.

والحداثة لها عقيدة تقوم على العقلانية التي تجعل السلطان الوحيد للحُكْم هو العقل، وعلى العلمانية التي تُلغي الغيب تماماً، وتمنح الجانب الدنيوي المادي فقط والانغماس في الملذات أهميةً واهتماماً؛ ما يؤدّي إلى الانفصال التامِّ عن القِيَم والأخلاق (زيادة، 2003، ص23). وللحداثة أيضاً منهج هو المنهج التجريبي الصارم الذي ينفصل انفصالاً كاملاً عن القِيَم. وللحداثة كذلك نظرية في المعرفة تقوم على الـمُطابَقة بين العقل والوجود، وتنماز بخصيصة التجزئة والتبسيط. والحداثة تنطوي على مراحل عديدة، آخرها ما نحن فيه الآن. وقد اختلف الباحثون والفلاسفة في تحديد هذه المراحل تبعاً للنظريات التي يعتمدونها في تفسير حركة التاريخ، وهذه المراحل هي تصحيحات لأجل السَّيْر نحو إلغاء الكلي والغيبي. “فالحداثة هي مُحصِّلة التطوُّر التاريخي الغربي” (زيادة، 2003، ص32).

والحداثة تنماز أيضاً بخصيصة العنف والإبادة، بَدْءاً بعنف الخطاب والتخويف والإرهاب، وانتهاءً بالإبادة الفعلية (زيادة، 2003، ص171). فالحداثة الغربية عبَّرت عن نفسها في لحظات نماذجية عديدة (المسيري، 2006، ص33)، من بينها: الحربان العالميتان، وهيروشيما ونكازاكي، والممارسات الاستعمارية، بل إنَّ مراحل الحداثة تتحدَّد أساساً بعملية المسح والإلغاء والإبادة. “فما بعد الحداثة مثلاً مُرتبِط بموت نمط العمارة الذي كان يُميِّز الحداثة” (المسيري، 2006، ص19). والحداثة المعاصرة هي التي حاولت أنْ تستدرك أخطاء الحداثة التي لم تستطع أنْ تتخلَّص بصورة نهائية من الغيبيات والكليات.

1. المنهجية التلفيقية والمخاض التحديثي

ولَّد انشغال الفكر البشري بمسألة أصل الكون ونشأته، من حيث هو تركيب مُنظَّم منذ وقت مُبكِّر، ثلاثة اتجاهات مركزية (مالك، 1977، ص292-295، 327-329)؛ أوَّلها: اتجاه اللا أدرية الذي ولَّد الخُرافة والسِّحْر، معتمداً على المصادفة في تفسير جميع الظواهر الكونية. وثانيها: الاتجاه الحلولي الذي يرى أنَّ الكون قد أنشأ نفسه بنفسه، واتَّخذ صوراً مختلفةً لفكرة واحدة، عبَّر عنها كلُّ فيلسوف بطريقته الخاصّة، لكنَّه كرَّر الشيء نفسه منذ عهد ديمقريطس وعهد هرقليطس إلى يوم الناس هذا. وثالثها: الاتجاه الذي يقول: إنَّ الكون قد أوجدته قوَّة مستقلة عنه. وهذا الاتجاه يتفرَّع إلى اتجاهين، هما: الاتجاه الديني الذي يقول بالخالق، والاتجاه الفلسفي الإغريقي الذي يقول بالصانع الـمُبدِع. فما الأصول المعرفية والمنهجية للتفكير الحداثي ضمن هذه التوجُّهات الفكرية؟

أ. التأصيلات المعرفية والمنهجية لنظرية المعرفة الحداثية

إذا كان أرسطو قد قدَّم تصوُّراً للكون يقوم على أساس وجود دوائر مُتمركِزة حول الأرض يُحرِّكها الـمُحرِّك الأوَّل، وهي الفكرة المركزية في فيزيائه التي تقوم على العِلَل الأربع التي استمدَّها من ديمقريطس (طاليس، د.ت، ص101)، (العِلَّة الصورية، والعِلَّة الفاعلة، والعِلَّة الغائية، والعِلَّة المادِّية)، فإنَّ نيوتن جعل قانون الجاذبية هو الـمُحرِّك الأوَّل. وإذا كان أرسطو قد اهتمَّ أكثر بالعِلَّة الغائية، فقاده ذلك إلى البحث الصوري في المبادئ، فإنَّ نيوتن اهتمَّ بالعِلَّة المادِّية، فقاده ذلك إلى البحث التجريبي.

ويشترك نيوتن مع أرسطو في قانون الحركة (القانون الثالث لنيوتن) الذي نصُّه: “لكل فعل رَدُّ فعل مُساوٍ له في المقدار، ومُعاكِس له في الحركة”.[3] ويشترك معه أيضاً في استمداد المفاهيم من الواقع المحسوس على أساس أنَّ العِلْم الطبيعي: هو الموجودات التي تتحرك حركة محسوسة، تُدرَك بالحواسِّ الظاهرة (العربي، 1984، ص17). وقد أراد نيوتن إيجاد زوج (ثنائية مُتضادَّة) يكون هو الـمُنطلَق الأوَّل، ولا ينبثق من زوج آخر في تحديد أصل الكون، عكس ما ذهب إليه أسلافه الفلاسفة الطبيعيون الأوائل (راسل، 1983، ج1، ص29، 124)؛ إذ اعتمد كل فيلسوف منهم زوجاً مُعيَّناً ليس هو المبدأ أو المنتهى.

وقد اعتمد نيوتن العناصر الأربعة الآتية: التراب، والماء، والهواء، والنار. وهي عناصر تحكمها سُنَن ثابتة في ترتيبها من حيث السموِّ والخِسَّة، وتحكمها سُنَن الحركة الدائرية دون غيرها من الحركات. وهذه العناصر تُفضِّل الأعلى على الأدنى، وتُفضِّل اليمين على اليسار (العربي، 1984، ص18).

أمّا السِّرُّ الأكبر في رواج منطق نيوتن وفيزيائه بين المسلمين، في ما عُرِف بالعصور الوسطى، فهو منطق الهُوِيَّة؛ ذلك أنَّ الموجودات عنده مادَّة وصورة، وأنَّه لا يُمكِن لنفس الجوهر أنْ يحمل أو لا يحمل الأعراض نفسها في الوقت نفسه، وبالمعنى نفسه (مبدأ الهُوِيَّة)؛ لأنَّ ذلك ينسجم مع الإدراك الحِسِّي للإنسان.

إنّه الـمُحرِّك الأوَّل الذي صنع الكون، وسهر على تنظيم حركته وترتيبها، أو العِلَّة الخارجة عن الكون. وفي معرض بحث نيوتن عن بديل لذلك، فإنَّه عاد ليتبنّى الاتجاه الحلولي، ويُقدِّم تصوُّراً آليّاً ميكانيكياً (طاليس، 1998، ص65) للكون، يقوم على أساس فكرة “الجاذبية” التي هي قوَّة كونية تخضع لها حركة جميع الأفلاك؛ ما أنتج القول بالعِلَّة المادِّية التي تقود إلى السُّنَن السببية الجزئية المادِّية (القوانين الطبيعية) التي اعتقد بأنَّها وحدها القادرة على التحكُّم في سَيْر المادَّة والحوادث.

ومن ثمّ، فقد عرض نيوتن أفكاره عن الجاذبية في القسم الأوَّل من كتابه “المبادئ الرياضية”، في حين خصَّص القسم الثاني منه لنوعي الحركة؛ الحركة الـمُطلَقة، والحركة النسبية، مُبيِّناً السُّنَن السببية الجزئية الثلاث التي تحكم الحركة؛ أيْ قوانين نيوتن الثلاثة (Isaac, MDCCXXIX). ومن أجل صياغة هذه القوانين، فقد استعار نيوتن مجموعة من المفاهيم، منها: مفهوم “المكان” من رياضيات إقليدس، ومفهوم “الزمان” من رياضيات طاليس. أمّا في مجال الديناميكا الحرارية فقد أقرَّت الفيزياء الكلاسيكية (الخولي، 2019، ص320) ثلاثة قوانين، هي: قانون بقاء المادَّة، وقانون بقاء الكتلة، وقانون بقاء الطاقة، علماً بأنَّ الفيزياء الكلاسيكية تقوم على ثلاثة أركان، هي:

– الترتيب والنظام: يُقصَد بذلك أنَّ ظواهر الكون مُرتَّبة في نظام معقول، تتسلسل فيه العناصر على نحوٍ يكون فيه كلٌّ منها مُتعلِّقاً بغيره وَفق قوانين مُحدَّدة.

– الفصل: يتعلَّق ذلك بثلاثة مستويات، هي:

* فصل العلوم بعضها عن بعض ضمن مُسمّى التخصُّص.

* فصل الموضوع، وتحليله، وتجزئته إلى عناصر بسيطة.

* فصل الـمُلاحِظ عن موضوع الملاحظة، وإقصاء الذات العارفة عن موضوع المعرفة.

– العقل: يُقصَد بذلك القول بالعقل الـمُطلَق أو العقل العلمي[4] الذي يستند إلى المبادئ الثلاثة الآتية: الهُوِيَّة، والسببية، والحتمية، وينماز بثلاث خصائص، هي: الصرامة، والموضوعية، والتراكمية.

ثمَّ قيل: بسقوط الفيزياء الكلاسيكية، وتحوُّل الإنسان من النموذج الكلاسيكي إلى النموذج الحديث حين طرح (أينشتاين) نظرية النسبية العامّة عبر تواصل الزمان والمكان معاً في كينونة واحدة، وهو ما أُطلِق عليه اسم المتصل الزمكاني.

ثمَّ بدأت مناقشة مفهوم “المادَّة” التي نجمت عن التجارب التي أُجرِيت على بِنية الذَّرَّة في سياق النظرية الكانطية (نسبة إلى كانط)؛ إذ أكَّد ماكس بلانك أنَّ الضوء ينبعث في صورة “دفقات” خلافاً لِما ذهب إليه ماكسويل، وأطلق على كل دفقة اسم الكوانتم Quantum (أومنيس، 2008، ص231)، وهي كلمة لاتينية تعني “المقدار”. وبذلك حسم بلانك الخلاف بين التفسير الجُسَيْمي والتفسير الموجي للضوء، وانتهى إلى أنَّ الإشعاع الصادر عن الضوء هو من طبيعة مُزدوَجة؛ أيْ إنَّه ظاهرة جُسَيْمية وموجية في آنٍ معاً، ثمَّ أسَّس لميكانيكا الكَمِّ.

ثم جاء هيزنبج الذي قال: إنَّ “المقدار” لا يقبل تحديد سرعة المادَّة وموقعها في الوقت نفسه، وظهر ما عُرِف بالاحتمال، ومبدأ اللاتعيين.

وبظهور مقولة “الزمكان” تحطَّمت مقولة “الجوهر”، ونمت مقولة “التغيُّر” ومقولة “السيولة”، وعادت الفلسفة إلى هيروقليطس. “لا تستطيع أنْ تنـزل إلى ماء النهر مَرَّتين” (نيتشه، 1983، ص102)، وتُعْزى فكرة “الزمكان” إلى كانط؛ إذ قال: “الزمان التاريخي هو زمان بناء الهيكل، والمكان التاريخي من الفرات إلى النيل.” وهذا المبدأ نفسه هو الذي فتح الباب أمام أينشتاين ليضع نظرية النسبية العامة. ثمَّ أخذت المعايير تتبدَّل مع كل تطوُّر يحصل في العِلْم، وأصبح العلماء يهجرون المعايير التي يشتغلون بها، بصرف النظر عن معقوليتها، وبصرف النظر عن تميُّزها بالاستقرار.

ب. التلفيق بين الأصول المعرفية المادِّية والتصوُّرات الروحية الخرافية

إذا كانت أُسس الحداثة وأصولها تمتدُّ بجذورها إلى الاتجاه الحلولي الذي اتَّخذ صورته الناضجة مع ديموقريطس في مسيرة واحدة ذات منطق بسيط هو المنطق المادي؛ فإنَّ أوروبا حين أرادت أنْ تنتقل من العصور الوسطى -التي أسمَّتها العصور الـمُظلِمة- إلى عصور التنوير، أخذت تبحث عن أُسس لنهضتها بحسب ما تصبو إليه من مبادئ وأهداف خاصة في ثورتها على الكنيسة، وتدافعها مع الحضارة التي أقامها المسلمون آنذاك، فوجدتها في الفكر اليوناني ما قبل أفلاطون وسقراط؛ أيْ في المدرسة الذرية تحديداً، وعند الفلاسفة الطبيعيين الأوائل الذين حاولوا أنْ ينقلوا الفكر اليوناني من الحالة الخرافية والميتافيزيقية إلى الحالة العلمية، وأخذت من هذا الفكر نظرية المعرفة التي تُطابِق بين العقل والوجود، وكذلك أخذت المفاهيم المحورية، مثل مفهوم “المادَّة”. وقد وجَّهت أوروبا كل اهتمامها إلى المادَّة؛ بُغْيَةَ اكتشافها، والسيطرة عليها، والتحكُّم فيها، وبدأت تنتقل من المجتمع البيولوجي إلى المجتمع الميكانيكي، وأخذت الدولة تنتقل من الريف إلى تأسيس المدن الكبيرة، إيذاناً ببَدْء التغيير الكبير. فتاريخ الحضارة الغربية ما هو في الحقيقة إلّا تاريخ تطوُّر مفهوم “المادَّة”، وتطوير آليَّة التعامل معها، والتحكُّم فيها، وكيفية استغلالها والاستفادة منها في السيطرة على الطبيعة والإنسان والكون وكل شيء.

إنَّ نظرية المعرفة التي تُطابِق بين العقل والوجود تنطلق من مُسلَّمتين أساسيتين، هما: العالَم المادي الذي يكتفي بذاته، ويوجد داخله كل ما يَلزم لفهمه. والإنسان -بأصله المادي- هو القادر على فهم هذا العالَم المادي، وتوليد منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية عن طريق تفاعل العقل مع أصله، وهو المادَّة.

ولمّا كان الإنسان الغربي في هذه المنظومة المعرفية هو مرجع نفسه، فقد اختلط عليه أمر التمييز بين الأخلاقي والبهيمي، وبين الفطري والـمُنحرِف … فآلَ إلى حالة من الفراغ الروحي والأخلاقي، ولم يبقَ له في حياته هدفٌ أو معنى سوى طلب اللذَّة والمتعة، فتحوَّلت الحلولية إلى لا أدرية (أبو سليمان، 2012، ص73)، فانتكس الإنسان إلى مرحلة الخُرافة والسِّحْر، وفقد جميع معالمه المعرفية والأخلاقية.

وفي ما يختصُّ بالاتجاه الثالث، فإنَّ الفرق بين صانع الكون عند الإغريق والخالق في الدين هو أنَّ نوع وجود الصانع عند الإغريق من نوع وجود الكون نفسه؛ فهما موجودان ماديّان. وإذا حُذِف الصانع أو جُرِّد الكون بعيداً عنه، فإنَّ الكون يظلُّ فقط يسير بشكل فوضوي. أمّا إذا زال الكون، فإنَّ الصانع يزول؛ لأنَّ الصانع مُرتبِط بالمادَّة، ووظيفته تقتصر على تنظيم الكون فقط. وفي كلتا الحالتين، فإنَّ هذا التصوُّر يَؤول إمّا إلى الاتجاه اللا أدري، وإمّا إلى الاتجاه الحلولي (المادي أو الروحي).

أمّا في الدين ﴿إِنَّ ٱلدِّینَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَـٰمُۗ﴾ [آل عمران ١٩]، فالخالق هو الله تعالى الذي خلق الكون لغاية مُحدَّدة، وأودع فيه سُنَناً لا تتبدَّل ولا تتغيَّر إلّا بأمره؛ حتى يكون مُسخَّراً للإنسان، فيتمكَّن من ممارسة وظيفته الاستخلافية وفعله الإعماري.

ولتسهيل الأمر على الإنسان، فقد زوَّده سبحانه وتعالى بالوحي الذي هو كتاب كوني مكتوب مُقابِل الكتاب الكوني المنظور، ومنحه نعمة السمع والبصر والفؤاد والعقل؛ لكي يُباشِر فعل النظر في الآفاق والأنفس، فيريه الله تعالى آياته فيهما؛ ليتبيَّن له التوافق التامُّ بين هداية الوحي والسُّنَن الكونية والنفسية؛ فالوحي يُمثِّل دلالة هداية وتوجيه، والسُّنَن تُمثِّل حقيقة ومقاصد. وكلَّما كان الإنسان على معرفة صحيحة بمقاصد العقائد وأصول فطرة الاجتماع الإنساني، كان ميزانه سليماً يتوافق مع الفطرة السليمة والسُّنَن، ومع هداية الوحي.

وعليه، فقد أصبح أمر التفريق واضحاً بين المنظور السُّنَني الشامل ومفهوم “الدفعة الإلهية الأولى” الذي اختلط بمفهوم “الحلولية”؛ فالدفعة الإلهية الأولى تقول: إنّ الله خلق الكون ابتداءً، وقدَّر فيه سُنَناً ثابتةً، فلم يعد بحاجة إلى تدخُّل جديد، وإنَّ مهمة الإنسان هي اكتشاف هذه القوانين، والتعامل معها دون طلب تدخُّل إلهي أو عناية إلهية. أمّا المنظور السُّنَني الشامل فيرى أنَّ التدخُّل الإلهي والعناية الربّانية هما اللذان يساعدان الإنسان على اكتشاف هذه السُّنَن السببية الجزئية؛ لأنَّه شحن نفسه وعقله بالمفاهيم والسُّنَن الكلية الغائية التي أمدَّه بها الوحي. وهذا تحديداً هو مدلول الآية الكريمة: ﴿سَنُرِیهِمۡ ءَایَـٰتِنَا فِی ٱلۡـَٔافَاقِ وَفِیۤ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ یَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدٌ﴾ [فصلت ٥٣]. .

وعوداً على بَدْء، فإنَّ نيوتن لم يستطع أنْ ينفلت من قبضة أرسطو والفكر الإغريقي حين عبَّر عن الحلولية اليونانية بطريقة جديدة. فبالرغم من تصوُّره الآلي (الميكانيكي) للكون الذي يقوم على فكرة “الجاذبية” التي قدَّمها بوصفها قوَّة كونية تخضع لها حركة الأفلاك؛ ما أعطى صورة جديدة لمعنى “العِلِّيَّة الحلولية” بوصفها علاقة حتمية بين عِلَّة ونتيجة؛ فإنَّه لم يخرج بذلك خروجاً كاملاً عن تصوُّر أرسطو الذي كان يقول بالعِلَّة الخارجية والدفعة الأولى: “إنّي لا أبحث عمّا يكون السبب في ظواهر الجاذبية، فما أسميته هنا جاذبية، قد يكون نتيجة دفعة أو أسباب أُخرى أنا في جهل لها، وأنا لا أستخدم تلك الكلمة إلّا لأعني بها قوَّة ما تتجاذب الأجسام عن طريقها، وذلك مهما كان السبب … إنَّ ما ينبغي علينا معرفته عن الظواهر الطبيعية هو الخصائص التي تتحكَّم في تلك الجاذبية، وهذا قبل أنْ نبحث عن العِلَّة التي تُحدِث الجاذبية.” وبهذا يكون نيوتن قد انتقل من التفسير الذي يُرجِع أصل الكون وتنظيمه وحركته إلى الصانع الـمُبدِع، إلى الطابع الآلي الميكانيكي الذي يُفسِّر ظواهر الطبيعة بقياسها على سَيْر الآلات، ولكنْ بتدخُّلٍ من العناية الإلهية لصنعها ودورانها في أفلاكها.

“لم يكن نيوتن نفسه مُتأكِّداً من ذلك. وللتهرُّب من الحقيقة، ترك الباب مفتوحاً لضرورة وجود العناية الإلهية لاستقرار النظام الفَلَكي، ولكنْ جاء لابلاس وأغلق هذا الباب، واستغنى عن العناية الإلهية” (برنال، 1982، ص134) كما أغلق ماركس باب التلفيق في العلوم الإنسانية.

فمثلما هُدِمت مقولات المنطق الأرسطي التي توهِم بنوع من الثبات (الجوهر، والزمان، والمكان)، وتغيَّرت نظرة العلماء إلى التعريف نفسه، عاد ارتباط الذات والموضوع مع أينشتاين، وأصبح للذات العارفة بما تحمله من عقائد دور أساسي في الموضوع؛ فظهور نظرية ميكانيكا الكَمِّ دفع العلماء إلى التخلّي عن مبدأ الحتمية، والنسبية هدمت جميع الافتراضات عن المكان والزمان والمادَّة والطاقة.

ت. الماركسية ووقف حركة التلفيق (الخيار المادي)

قامت الحداثة الغربية على مُسلَّمتين مركزيتين، هما: الـمُسلَّمة الكانطية، والـمُسلَّمة الديكارتية؛ فالتأسيس الكانطي القائم على الإرادة الحُرَّة الكاملة قسَّم العالَـم إلى عالَـمينِ: عالَـم النومينا الماقبلي الذي يتضمَّن المقولات الأرسطية العشر مضافاً إليها الواجب والإرادة الحُرَّة، وعالَم الفينومينا المابعدي الذي يتميّز بعدم الاستقرار والتغيُّر والنسبية، ويتوسّط هذينِ العالَمينِ التجربةُ والفعلُ الإنساني (كانط، د.ت، ص45).[5] وبذلك وضع كانط القواعد الأساسية التي تُجسِّد الواجب في السلوك: إذا كان يجب عليك، فأنتَ تستطيع، فتنطبع الفكرة في النفس عن طريق الإقناع بمُسلَّمة الإرادة الحُرَّة؛ ما يسمح بتحقُّق الدافعية، فينطلق الإنسان في العمل والبناء الحضاري.

أمّا الـمُسلَّمة الديكارتية فقامت على أساس أنَّ “العقل جوهر قائم، ومستقل بذاته”، كما هو الحال في الفلسفة اليونانية (اللغوس مُقابِل الميتوس)، فنتج من ذلك مقولة مفادها أنَّ العقول متساوية “العقل أعدل قسمة بين البشر”، وكذلك التساوي في المعرفة، والتطابق بين العقل والوجود. وغدا هذا التطابق هو مُنطلَق الفلسفة الديكارتية “أنا أُفكِّر، إذن أنا موجود” (نجيب، 1968، ص93، 196-201)؛[6] فإذا انقطع التفكير لحظة انعدم الوجود. ولأنَّ جوهر الإنسان هو العقل؛ فإنّ الإنسان سيُفكِّر، ويعرف. ومن ثَمَّ، فإنَّ المعرفة ستتراكم، والتراكم سيؤدّي إلى التقدُّم، والتقدُّم سيُفْضي إلى السعادة؛ نتيجة تقلُّص دائرة المجهول، واتِّساع دائرة المعلوم، حتى يختفي المجهول بصورة كاملة، ويصل الإنسان إلى نهاية التاريخ. غير أنَّ النتيجة كانت عكس ما توقَّعه كانط وديكارت؛ إذ انشغل العالَم بحربين كونيتين، أُبيدت فيها مدن عن بكرة أبيها، وانتشرت أسلحة الدمار الشامل والفيروسات والأوبئة، لتعيث فساداً في الأرض.

إذن، فمُنطلَقات الحداثة الغربية قامت “استجابةً وتأثُّراً بالحضارة الإسلامية، ووجدت في بدايات انطلاقها أنَّ المسيحية كما كانت عليه في القرون الوسطى غارقة في الانحراف والفساد والخُرافة، وليس فيها سند فكري حقيقي للتصحيح والإصلاح، فاتَّخذت من العقل مرجعاً والمادَّة غايةً، وأبقت للدين طقوسه وتقاليده في حرم الكنائس، بعيداً عن تصريف الحياة الاجتماعية وتوجيهها، وتحرَّكت عجلة الحضارة الغربية بما أمدَّها العقل من طاقة النظر في جوانب الحياة ووسائلها، وما بقي لها من طاقة روحية أخلاقية مُتضائِلة، تنبعث من ردهات الكنائس الإصلاحية” (أبو سليمان، 1992، ص22). لهذا رفض عبد الحميد أبو سليمان الحملة الإعلامية التي استهدفت الماركسية، واتهامها بأنها حركة دخيلة على الفكر الغربي، ورأى أنَّ “جوهر الحركة الماركسية هو تنقية مُنطلَقات الفكر والحضارة الأوروبية الغربية الحديثة، والبلوغ بها إلى نتائجها الـمُطلَقة المنطقية” (أبو سليمان، 1992، ص21).

إنَّ هذا التلفيق في الحضارة الأوروبية الحديثة بين العقل والمادَّة والكنيسة، وما استعاره الغرب من المسلمين، قادها إلى نتائج وخيمة، وغير منطقية، مثل: تأليه العقل، وبناء معابد لتقديسه من طرف فلاسفة الثورة الفرنسية. فالماركسية جاءت لتوقِف التلفيق عن طريق إعلان الكفر والإلحاد ونبذ الأديان (ماركس، 1974م، ص12-13)،[7] والإقرار بأنَّ الوجود مادَّة فقط، وأنَّ الإنسان يُترَك لنفسه ومصيره؛ “فلم يعد في خُطَّة ماركس وفكره الإصلاحي مكانٌ للروح أو الوحي في توجيه الإنسان وغايته الروحية والأخلاقية في الحياة” (أبو سليمان، 1992، ص22).

وبهذا قدَّم ماركس خدمة جليلة للنهضة الأوروبية، في سعيه لوضعها على سِكَّة التطوُّر المادي، وتجنيبها إضاعة مزيد من الوقت والطاقة في التلفيق بين الكنيسة والعقل. غير أنَّ الماركسية انهارت بعد أداء دورها التاريخي؛ نظراً إلى عدم وجود توافق بين التنظير ومراعاة ظروف الزمان والمكان في التطبيق؛ فكلَّما تُرِك الإنسان الغربي لمُطلَق عقله، وتجنَّب هداية الوحي، كانت نتائج حضارته وخيمة.

إنَّ انهيار الماركسية يعني أنَّ الغرب قد وقع في مُفترَق الطرق، وتعيَّن عليه الاختيار؛ إمّا بالرجوع إلى التلفيق الذي بدأ به حضارته، وإمّا باتِّباع طريق الإسلام. وقد أدَّت مبالغة الماركسية في تغليب دور المجتمع على حساب قدرات الفرد وطاقاته ومبادراته إلى انهيار نظامها تحت وطأة الاستبداد والبيروقراطية (أبو سليمان، 1992، ص24).

2. المنهجية العلمية المادِّية الحداثية

دفعت الحداثة الغربية العالَم إلى تكتُّلات غير مسبوقة، مثل “اتِّحاد الصين والهند وروسيا وأوروبا وأمريكا، وبقيت أمريكا الجنوبية والعالَم الإسلامي منطقة نفوذ وصراع وفريسة تتكالب عليها هذه الدول” (أبو سليمان، 2016، ص118). فالأُمَّة الـمُسلِمة اليوم مفاهيمها مُشوَّشة، ورؤيتها ضبابية، ونظامها مُهترٍ، وفكرها جامد … وهي تلتقي اليوم بفكر الأجنبي الـمُقارِع الذي لديه مؤسسات مُتطوِّرة مُتجدِّدة، وهي مُنبهِرة بقدرة الحضارة الغربية ومنجزاتها؛ ما حال بينها وبين إدراك طبيعة منظومة فكر الغرب، وخصوصيات كينونته (أبو سليمان، 2016، ص31). ولهذا، فإنَّ فهم أبعاد الحداثة ومنهجيتها العلمية أمر ضروري لفهم دور الإنسان السُّنَني ورسالته في عالَمنا المعاصر.

أ. السُّنَن السببية الكونية

لكل أُمَّة ضميرها، ووجدانها، وطبيعة فكرها، ودليل نظامها، وحركتها، ومنهجيتها … فإذا حصل تناغم وانسجام بين هذه العناصر كانت الأُمَّة مُتوازِنة. أمّا إذا اختلَّت هذه العناصر، فإنَّ الأُمَّة تفقد انسجامها وتوازنها. والأُمَّة الـمُسلِمة اليوم تعاني اختلالاً في توازنها؛ لأنَّ التفاعل بين العناصر المذكورة آنفاً هو تفاعل عشوائي يفتقر إلى وجود أساس منهجي له.

فكما حصل خطأ في التفاعل والتلاقح بين حضارة المسلمين والحضارات الـمُتاخِمة لها منذ نهاية الخلافة الراشدة في العصر الأُموي والعصر العبّاسي؛ أيْ بين الفكر الإسلامي والفكر الإغريقي الذي أعلن إفلاسه وفكر الحضارات القديمة؛ إذ أفاد الفكر الإسلامي من ذلك في تعلُّم العلوم والصناعات الغابرة، لكنَّه أضرَّ بروح الحضارة الإسلامية في الجوانب الروحية، والعقدية التوحيدية، والاستخلافية، والمنهجية السببية، وبطَّأ حركتها، وانتهى بها إلى غَبَش الرؤية الإسلامية، وسفسطة الإلهيات، وضياع المنهج الإسلامي (أبو سليمان، 2016، ص32)؛ فقد تكرَّر الخطأ نفسه اليوم في التعامل مع الحضارة المادِّية (منظومة الفكر والحضارة المادِّية). قال عبد الحميد أبو سليمان في ذلك: “لم تستطع الأُمَّة في باكورة نشأتها توفير الجهد الهائل اللازم لإتمام الصهر الثقافي والتربوي للشعوب الوافدة على كيانها؛ بسبب الكَمِّ الهائل، والسرعة الفائقة، وتسارع وقع الأحداث التي توالى بها اتِّساع الرقعة” (أبو سليمان، 2016، ص30). ففكر الأُمَّة أخطأ؛ لأنَّه “لم يستطع أنْ يُقدِّر الأولويات، ويُوفِّر المطلوب في تلك المراحل الـمُبكِّرة عند التعامل مع موروثات شعوبها.” ولهذا “من الـمُهِمِّ أنْ نُدرِك أنَّ كل شيء في الوجود هو منظومة، بَدْءاً من الخلية إلى الذَّرَّة إلى الـمَجرَّة، كل منظومة لها خصائصها وقواعد (سُنَن) عملها، وحدود طاقتها. وإذا لم تُراقَب تلك الخصائص والقواعد والحدود، فإنَّ المنظومة تتحطَّم وتنهار” (أبو سليمان، 2016، ص30).

فالإنسان -مثلاً- إذا أخذ الأكسجين من أنفه كان نافعاً له، في حين أنَّه يموت في الحال إذا أخذه عن طريق الوريد، ولو اقتصر ذلك على سنتيمتر واحد من الأكسجين فقط؛ “فليست العِبْرة فيما تأخذه المنظومة أو تتركه فقط، وإنَّما تكمن أيضاً في الكيفية التي تُؤخَذ بها الأمور، وتتمثَّلها المنظومة. وكذلك الأمر بين الثقافات والحضارات؛ فإنَّه يجب ملاحظة الخصائص والقِيَم والمقاصد فيما يُؤخَذ، وفيما يُرَدُّ، وعلى أيِّ الوجوه يُؤخَذ أو يُرَدُّ، وهو الأمر الذي لم يسبر غوره الـمُفكِّرون المسلمون بالأسلوب العلمي الفاحص الدقيق، ولم يولوه ما يستحقه من الأهمية والبيان” (أبو سليمان، 2016، ص31).

ب. السُّنَن السببية النفسية، والتطوُّر الكبير في العلوم الاجتماعية والإنسانية

إنَّ مهمة العلوم الاجتماعية ودورها المعرفي والاجتماعي يختلفان عن مهمة الفِقْه والأحكام والفتاوى والقانون؛ لأنَّ مهمة العلوم الاجتماعية أوسع وأكبر من ذلك، فهي تهتمُّ بدراسة المجتمع في ضوء رؤيته الحضارية، روحية كانت أو مادِّية، ووفقاً لواقع طبائع فطرته الإنسانية، وتبعاً لحدود إمكاناته البشرية والمادِّية وتحدِّيات عصره الحضارية؛ ما يعني أنَّ مهمتها تتمثَّل في توليد الفكر الاجتماعي في المجتمع، وهي بذلك تُوفِّر المادَّة الفكرية الإسلامية التي يقوم الفِقْه عليها (أبو سليمان، 2011، ص179)، علماً بأنَّ مهمة الفِقْه شكلية، خلافاً لمهمة العلوم الاجتماعية التي هي فكرية.

ومن الجدير بالذكر أنّ محتوى الفكر الغربي للعلوم الاجتماعية يتأثَّر بجانبين اثنين:

الأوَّل: الجانب الإيديولوجي الـمُتمثِّل في الرؤية الكونية الغربية (المادِّية)، وهي رؤية آلت إلى اللا أدرية كما ذكرنا آنفاً.

الثاني: منهجية دراسة الفطرة والطبائع البشرية، ثمَّ تعرُّف كيفية تفاعلها مع واقعها، وكيفية تطويع هذه الفطرة والطاقة النفسية لتحقيق أهداف الرؤية، وما تُعبِّر عنه من قِيَم ومفاهيم ومبادئ، والإفادة من الإمكانات في إبداع الوسائل، والحلول، والمؤسسات، ومواجهة التحدِّيات (أبو سليمان، 2011، ص180).

وتأسيساً على ذلك، فإنَّ الاستفادة من هذه العلوم تكون بأخذ السُّنَن النفسية والاجتماعية الـمُكتشَفة، ثمَّ البحث عن كيفية تفاعلها مع الواقع الغربي، ثمَّ تعرُّف كيفية توظيفها في تطويع الطاقة النفسية والاجتماعية لتحقيق أهداف الرؤية الحضارية الغربية، وما تُعبِّر عنه من قِيَم ومفاهيم؛ لأنَّ الغرب أخذ هو الآخر معنى العلمية والسُّنَنية من الإسلام ومن مدارسه، وأحسن توظيفها.

“إنَّ العلوم الاجتماعية الغربية لم تكن إلّا امتداداً لعقلية دراسات السُّنَن والنواميس الكونية في عِلْم المادَّة، لتمتدَّ لاحقاً إلى دراسة الفطرة الإنسانية الاجتماعية، والتعرُّف على أسرارها، وتوليد الفكر الاجتماعي بواسطتها في مختلف مجالات علاقاتها، وبناء المؤسسات، وتوليد الفكر القانوني اللازم لإدارة شؤون مجتمعاتها، وَفق رؤية حضارتهم ومفاهيمهم المادِّية، التي ما زال يعاني العالَم بسببها حتى اليوم؛ بسبب ثنائية قِيَمها ومعاييرها التي أفرزت ويلات الاستعمار والظلم والعدوان والتفنُّن في إبداع وسائل الحرب والدمار” (أبو سليمان، 2011، ص181).

ت. أوجه القصور في البحث السببي المادي الـمُجرَّد من قِيَم الغيب: الاستخلاف، والعمران

إذا كان الاستخلاف هو قدرة الإنسان على التصرُّف في عالَمه؛ للتعبير عن إرادته، والحصول على حاجاته، فإنَّ الإنسان سينـزلق في مهاوي الشهوات إذا استغنى عن الوحي في توجيه هذه القدرات وتحقيق هذه الحاجات؛ فقد رأيْنا في ما سبق أنَّ الحداثة الغربية تأسَّست بالرجوع إلى الفلسفة اليونانية واللاتينية، لا سيَّما فلسفة ديمقريطس، وذلك بالمطابقة بين العقل والوجود؛ ما أدّى إلى إلغاء الجانب الكوني الغيبي بصورة كاملة، وتوجُّه طاقة الإنسان إلى اكتشاف المادَّة، ودراستها، والسيطرة عليها، والتحكُّم فيها، فحصل التغيير المادي الكبير.

إذن، لا يوجد توحيد، وإنَّما توجد واحدية؛ وهي -بحسب المسيري- إرجاع كل شيء إلى عنصر واحد؛ إمّا مادي، وإمّا روحي. وبادئ ذي بَدْء، فقد تأسَّست نظرية الذَّرَّة من طرف لوقيبوس، ثمَّ طوَّرها تلميذه ديمقريطس (460 ق م-370 ق م)، ثمَّ استمرَّت هذه النظرية إلى أنْ جاء أرسطو (384 ق م-322 ق م) بنظرية الطبيعة (المادَّة، والصورة)، وفسَّر ظاهرة التغيُّر في الطبيعة.

بعد ذلك ظهرت نظرية جديدة أصيلة عند المعتزلة عام 720م، ثمَّ طوَّرتها الأشعرية عام 900م، وهي نظرية الجزء الذي لا يتجزَّأ. حتى هذه الساعة، فإنَّنا لا نعرف علاقتها بالنظرية اليونانية؛ نظراً إلى فقدان المصادر الـمُتعلِّقة بذلك، ثم سادت نظرية أرسطو حتى العصور الوسطى المسيحية، وقد رفضت الكنيسة رفضاً مُطلَقاً نظرية الذَّرَّة، لا سيما القديس توما الإكويني (1225-1274م)، ثمَّ انتقلت نظرية الجزء الذي لا يتجزَّأ إلى أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين؛ أيْ في عصر الترجمة الأوروبية للتراث الإسلامي، وقد تلقَّفها ديكارت (1596-1650م) في عصر التنوير، وصاغها صياغة جديدة، مُشكِّلةً أوَّل مبدأ يقيني توصَّل إليه بعد عملية الشكِّ، وهو الجوهر الـمُفكِّر (الكوجيتو) والجوهر الخالق، ثمَّ تبعه الباروخ سبينوزا الذي قال بجوهر واحد، هو الجوهر الخالق، ورأى أنَّ الجواهر الأُخرى ما هي إلّا صفات للجوهر الفرد.

بعد ذلك جاء ليبنيتز (1646-1716م) الذي بيَّن حقيقة هذه الجواهر، فميَّز بين صنفين، هما: الجوهر المخلوق، والجوهر الخالق. ورأى أنَّ الجوهر الخالق (المونادة) هو جوهر بسيط يدخل في تكوين كل مُركَّب وكل مخلوق، وأنَّه يُشبِه كثيراً الهيولى عند أرسطو (ليبنيتز، 1978، ص101)، ثمَّ تبعه فيتجينشتين في الفلسفة التحليلية، وبرترند راسل في الذَّرِّية المنطقية الذي رجع إلى الأصل أرسطو.

ولهذا، فإنَّ الفلسفة الغربية عن الإله والخالق والروح والمثالية إنَّما هي حديث عن أشياء مادِّية محسوسة، مثل الجواهر الخالقة (الهيولى)، والذَّرّات المستديرة الملساء عند (ديمقريطس)، فالتخويف من القنبلة الذَّرِّية في ما مضى، والتخويف من الأجسام الصغيرة غير المرئية، هو في الحقيقة تأليه لهذه الأجسام الصغيرة، حتى يخاف الإنسان منها خوفه من الإله، فيعتقد بأنَّها تحيي وتميت، وأنَّها على كل شيء قدير، فيقطع علاقاته الاجتماعية لأجلها، ولا يقترب من زوجته وأولاده تقرُّباً إليها، ويُنظِّف جسمه ابتهالاً لها، ويدخل المسجد أو دور العبادة وهو لا يُفكِّر إلّا فيها خوفاً من أنْ يحلَّ به مكروه، أو تنـزل عليه نازلة … فتصبح هذه الكائنات الصغيرة هي المعبود الوحيد؛ فالخالق (الجوهر الفرد الذَّرَّة) حلَّ في مخلوقاته، وأصبح كامناً فيها، وامتزج بها، وتوحَّد فيها. وبذلك تتعدَّد الآلهة بحسب تنوُّع هذه الجواهر، ويتحدَّد الخير والشَّرُّ بحسب شحنة هذه الأجسام المتناهية في الصغر. وقد طوَّر هيجل هذه الصياغة في الدياليكتيك، وتحدَّث عن الروح الـمُطلَق، وروح التاريخ، والـمُوحَّد الـمُطلَق، فأوهمنا أنَّه يتحدَّث عن أمور روحية مثالية، لكنَّه يتحدَّث حقيقةً عن عناصر مادِّية محسوسة. وقد أحسن هتلر فَكَّ شيفرة الخطاب الفلسفي الغربي حين قال: “يجب أنْ نكون مثل الطبيعة، والطبيعة لا تعرف الرحمة والشفقة.” أمّا عبد الوهّاب المسيري فرأى أنَّ هناك مفاهيم محورية لفهم النظام المعرفي الذي تقوم عليه الحداثة الغربية، مثل: مفهوم “الإنسان”، ومفهوم “الطبيعة”، ومفهوم “الجوهر”، ومفهوم “المادَّة”، ومفهوم “الكون”، ومفهوم “الخالق”، ومفهوم “المخلوق”، ومفهوم “الحداثة الروحية”، ومفهوم “الحداثة المادِّية” … فإذا عُرِفت حقيقة هذه المفاهيم أمكن تعرُّف النظام المعرفي الغربي، واكتشاف حقيقة الحداثة الغربية. فمثلاً، الطبيعة في الحداثة الغربية ليست هي المناظر الجميلة والهدوء والجبال السامقة أو البراءة والتناسق، وإنَّما هي نظام يتحرَّك بلا هدف أو غاية، ويحوي داخله ما يُحرِّكه، وما يَلزم لفهمه؛ فالطبيعة هي المادَّة، وهي الذَّرَّة، وهي المونادة، وهي الجوهر … وهي الإله في حَدِّ ذاته.

(*) دكتوراه في العقيدة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 2016م، أستاذ محاضر (أ) بقسم العقيدة بكلية أصول الدين في جامعة الأمير عبد القادر. البريد الإلكتروني: [email protected]

الهوامش:

[1] توجد ثلاثة أنواع كبيرة من المفاهيم، هي: المفاهيم الصُّلْبة التي هي مفاهيم مُحدَّدة تحديداً نهائياً، وهذه هي المفاهيم العلمية. والمفاهيم الرطبة التي يجوز أنْ تُحمِّلها المعنى الذي تريده، وهذا النوع من المفاهيم يُسمّى المفاهيم الفلسفية. والمفاهيم المرنة؛ وهي التي يتغيَّر معناها، ويتطوَّر بحسب الظروف التاريخية، فيتطلَّبُ ضبطها وتحديدها الرجوع إلى هذا السياق التاريخي. ولهذا قال آلان تورين: “هناك مبدأ عام مُعترَف به في تعريف الحداثة: من المستحيل أنْ تُطلَق كلمة “حديث” على مجتمع يسعى قبل كل شيء لأنْ ينتظم، ويعمل طبقاً لوحي إلهي، أو جوهر قومي. وليست الحداثة مُجرَّد تغيُّر أو تتابع أحداث؛ إنَّها انتشار لمُنتَجات النشاط العقلي العلمية والتكنولوجية في جميع الميادين” (تورين، 1997، ص29).

[2] ولهذا لجأ طه عبد الرحمن إلى تعريفها تعريفاً عاماً: “هي جُمْلة التحوُّلات العميقة التي طرأت على المجتمع الغربي منذ ما يزيد على خمسة قرون، وهي ظاهرة تتميَّز بخاصيتين؛ أوَّلاً: أنَّها ظاهرة إنمائية تراكمية تقدُّمية. وثانياً: أنَّها تحوُّلات داخلية تتميَّز بالإبداع” (عبد الرحمن، 2013، ص67).

وقال آلان تورين: “تستبدل الحداثة فكرة الله بفكرة العلم، وتضعها في قلب المجتمع … الحداثة نوع من الحتمية التي يجب على كل المجتمعات أنْ تنسلخ تماماً من ماضيها، وتنخرط فيها … لقد صارت كل المجتمعات تقريباً مُخترَقة بالأشكال الحديثة للإنتاج والاستهلاك والاتِّصال، وقد صار مديح الأصالة والنقاء مع مرور الوقت أمراً اصطناعياً” (تورين، 1997، ص267).

[3] صاغ أرسطو نظريته في الحركة على أساس أنَّ “كل حركة تقتضي وجود مُتحرِّك ومُحرِّك. والمُحرِّك يتحرَّك أيضاً؛ لأنَّ حركته هي التي تدفع الحركة في المُتحرِّك عن حصول التلامس” (طاليس، 1998، ص78).

وهذا القانون يُشبِه قانون الحركة الثالث لنيوتن: “لكل فعل رَدُّ فعل مُساوٍ له في المقدار، ومُعاكِس له في الحركة”. انظر القسم الثاني من هذا الكتاب في (Isaac, MDCCXXIX).

[4] قال آلان تورين: “العقل وحده هو الذي يعقد الصلة بين الفعل الإنساني ونظام العالَم. وهذا ما كان يبحث عنه الفكر الديني من قبلُ، ولكنَّه كان مشغولاً بسبب الغائية الخاصة بأديان التوحيد القائمة على الوحي. العقل هو الذي يهب الحياة للعلم وتطبيقاته، وهو الذي يتحكَّم في تكييف الحياة الاجتماعية مع الحاجات الفردية والجماعية، وهو الذي يسهر على سيادة القانون” (تورين، 1997، ص19).

وقد أطلق إدغار موران على العقل اسم الأعمى (موران، 2004، ص13).

[5] قال كانط: “تبدأ كل معرفتنا مع التجربة، ولا ريب في ذلك البتة؛ لأنَّ قدرتنا المعرفية لن تستيقظ إلى العمل إنْ لم يتمَّ ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسنا، فتُسبِّب من جهةٍ حدوث التصوُّرات تلقائياً، وتُحرِّك من جهةٍ أُخرى نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتها، وربطها أو فصلها، وبالتالي إلى تحويل خام الانطباعات الحِسِّية إلى معرفة عندنا زمنياً على التجربة، بل معها تبدأ جميعاً.”

[6] انظر أيضاً نصوص “مبادئ الفلسفة” لديكارت الواردة في هذا الكتاب من ص196 إلى ص201.

[7] نقد فيها كارل ماركس اللاهوتيين.